S'inscrire

à la lettre de l'Epco

S'inscrire

à la lettre de l'Epco Enseignements

Enseignements Documents

Documents  L'E.p.c-o

L'E.p.c-o L'A.L.I

L'A.L.I Publications

Publications Liens

Divers

Liens

Divers  Espace

Membres

Espace

MembresAnne Gaelle Burban: Présentation

Jean Paul Dumas: Berthe Morisot

Alain Harly: James Joyce, l'autoportrait

Jean-Jacques Lepitre: 1er tour, 2ème tour: Rembrandt: autoportraits

Philippe Merlier: L'autoportarit littéraire

Si l’art, tout art, s'en va découpant un cadre dans l'ordinaire réalité et ouvre ainsi une fenêtre sur l'ailleurs d'une réalité autre. Celle-ci est d'abord un corps, corps de l'œuvre, où un quelqu’un aura déposé ce qui de son propre corps aura émergé de perceptions, d'affects, de fantasmes, de sonorités, d'images, en ce reflet ainsi proposé. Que cela soit reflet, témoigne de sa division.

De tout ceci l'autoportrait serait peut-être la pointe extrême et la plus ambiguë. Du corps, le visage n'est-il pas cette part par laquelle il est le plus communément identifié ? N'est-il pas aussi cette part dont on dit qu'elle est le reflet de l'intime, de l'éprouvé, dans le corps : humeurs, passions, sentiments..

Jeux de miroirs et de découpes... Un certain « dividu », classiquement en s'observant dans son miroir, va se dépeindre dans le cadre de son oeuvre. Reflet du reflet tel qu'en lui-même il s'éprouve et se perçoit, se découpant lui-même de son ordinaire quotidienneté. C'est ainsi qu'au regard spectateur ce reflet se présente, extra-ordinaire, hors sa réalité, au sens propre, comme témoignage d'un miroir face auquel il se situe, et donc peut s'y mirer. Premier essai de développement. Tout art se fonde sur le cadre qu'il découpe dans l'ordinaire réalité d'y inscrire comme fenêtre une autre réalité. Le tableau accroché au mur d'un musée d'un palais, d'une maison, ouvre sur un autre espace que celui auquel le mur se réfère. Ce mur étant métonymique de la réalité qui l'entoure.

Un tableau orientaliste au mur d'un palais de Saint-Pétersbourg enneigé... Une verte campagne anglaise au mur d'un musée d'un Texas aride... Des neiges flamandes au mur d'une villa méditerranéenne. Mais il en va de même du théâtre, une histoire s’y déroule, dans un cadre spécifié, temporel et spatial. Un début, une fin, et la géographie de la scène comme découpe. De même pour la danse, pour la musique, un lieu, un début une fin, une découpe dans le sonore ordinaire. La littérature s'y organise de la même façon...

L'art contemporain nous le répète depuis Duchamp, c'est le cadre qui fait l'art. Même un urinoir, quelconque, ordinaire, exposé selon la découpe adéquate : salle d'exposition artistique, éclairage ad hoc, petite étiquette, devient art. Trois cailloux sur le sol d'une galerie, d'un musée, éclairés par des projecteurs, s'appellent une installation artistique. Les mêmes trois cailloux sur un quelconque chemin ne sont que heurt au pied du randonneur. C’est le mérite de l'art actuel dans sa déconstruction généralisée d'avoir mis en lumière les caractéristiques constitutives de la dimension artistique. Ces trois cailloux au centre du cadre produit par l'installation creusent une autre réalité que celle dont ils témoignent au milieu du chemin. On l'oublie trop souvent. Nos écrans si nombreux, cinéma, télévision, photo, ordinateur, tablette ou smartphone sont des cadres. Des cadres au sens plein, dont les bords si fins soient-il, découpent notre réalité, au sens où le cadre du tableau fait découpe dans le mur, métonymique quant à lui de toute la réalité ordinaire, pour y inclure une autre réalité. Celle-ci n'a nul besoin d'être merveilleuse, surprenante ou magnifique, c'est la démonstration de Duchamp. Elle peut être parfaitement triviale, vulgaire, voire laide ou affligeante. Cernée par le cadre, elle n'en est pas moins, par définition et littéralement, extra- ordinaire, d'une dimension autre.

Sur ces écrans, l'autoportrait y pullule. Au cinéma, les acteurs réalisateurs ne sont pas rares, Chaplin, Eastwood, Redford, et bien d'autres. Mais cela reste sans commune mesure avec la télévision où le présentateur réalisateur domine les émissions de divertissements, où le journaliste organise sa présentation et ses interviews, où le participant des télés réalité scénarisées se doit de se mettre en avant, c'est même la condition de sa victoire. Les écrans informatiques ne sont pas en reste : profils personnels des divers réseaux sociaux, blogs, selfies... Et tous de venir s'inscrire dans le cadre de l'écran en tirent la caractéristique d'être extra-ordinaires.

Deuxième essai de développement

L'autoportrait, de toutes natures artistiques, picturale, littéraire, musicale, est une oeuvre. Comme telle, il fait corps, corps de l'oeuvre, selon l'expression empruntée à D.Anzieu. Ce corps est celui projeté de l'artiste, disions-nous, en ses affects, fantasmes, etc., en leurs dimensions conscientes ou inconscientes, mais aussi dans leurs structurations, articulées au moi idéal et à l'idéal du moi. Projeté, jeté devant, au sens où le peintre jette sur la toile, à l'aide de pinceaux, de couteaux ou même à mains nues, ses couleurs, ses propres couleurs dont il habille le monde qu'il représente. Ainsi la projection serait ce mouvement par lequel un sujet vient à habiller la surface du monde, à mettre sur la toile de la réalité, les éléments de son intime. On connaît l'intérêt de Lacan pour cette surface particulière : le plan projectif.

Or dans l'art de l'autoportrait quelque chose ne s'y redouble-t-il pas ? L'image spéculaire du sujet en son miroir n'est-elle pas déjà projection et cadre ? Projection au sens où elle s'habille des affects, des vécus, des fantasmes du jeune enfant, au premier plan desquels son auto érotisme... Mais aussi cadre à l'intérieur duquel se rassemblent, se délimitent, s'unifient le dispersé, le disparate, l'in-délimité des affects, des fantasmes, des vécus. Comme cadre, ces colorations rassemblées sont d'une autre réalité que l'ordinaire, l’environnante. « Je » est « extra-ordinaire ». Tout sujet est singulier.

L'autoportrait comme oeuvre apparaîtrait alors comme une remise en jeu du processus spéculaire, que ce soit sur le versant de la projection : surplus, nouveautés, menaces de ces affects, de ces fantasmes, de ces vécus, ou sur le versant du cadre, fragilité, remise en cause, ou au contraire infatuation, mégalomanie,.. L'autoportrait alors témoignerait d'une relance de ce processus pour diverses raisons propres à l’artiste...

Mais on pourrait objecter qu'il y a peut-être une nuance à apporter. Si au temps spéculaire la projection habille la surface subjective de ses couleurs, comme elle habille la toile du peintre, elle habille aussi la surface de la réalité, la toile du monde. Qu'en est-il alors de la découpe entre l'image spéculaire et le monde ? Cette découpe a-t-elle pleine valeur de cadre? Ou bien a-t-elle une valeur plus nuancée d'enveloppe, de peau, éventuellement trouée recouvrant le sujet et par proximité le monde ? Dans cette perspective, une telle peau a-t-elle vraiment un bord ? Où s'arrête le monde ? Et ne serait-elle pas unilatère? Qui connaît l'envers du monde ou directement l'intérieur de son corps ?

L'autoportrait, à la différence de cette ambiguïté de l'enveloppe, s'affirme d'un cadre, de la découpe qu'il opère dans cette peau du monde que ce soit celle projetée par l'artiste ou par le spectateur. Peau du monde géographique, sociale, ou temporelle. ( L'autoportrait peut même y faire trou, de cette découpe même, à retrouver ce qui du corps s'est projeté dans le processus spéculaire, l'antécédant. ) S’il est bien oeuvre, et comme telle projection du corps de l’artiste, il vient à s’inscrire dans cette réalité autre, différente, définie par le cadre... D’où s’en produirait un décalage où plus qu’une remise en jeu du processus spéculaire, c’est d’une sorte de redoublement dont il s’agirait, ailleurs que sur la toile du monde.

Tenter d’exemplifier... A partir d’un autoportrait réduit à sa plus simple expression : un selfie... Un individu souriant entouré de personnages prestigieux. Cette petite photo est bien lieu de projection, celui du plaisir narcissique... Mais aussi cadre, à savoir aussi bien découpe de la réalité environnante lors de sa réalisation, que de celle de l’individu qui l’effectue, son histoire, sa subjectivité, son lieu... D’où son aspect extra-ordinaire. L’auteur s’y reconnaîtra, y compris dans son plaisir, mais de cet extra-ordinaire dont il peut se prévaloir, il sait aussi qu’il en reste quelque chose qui l’en laisse étranger. Si sa quotidienne réalité avait été de cet ordre, pourquoi se prendre en photo ? De même pour celui à qui la photo est montrée. En ce miroir, il peut se reconnaître, dans cet élément qui, du corps de l’auteur, est projeté. Mais, outre la différence de visage, la découpe opérée par le cadre renvoie à une autre réalité que la sienne, d’où l’incertitude du spectateur quant à sa place véritable..

Troisième essai de développement.

De tout ce qui précède, on peut estimer, concernant l’importance des questions posées par l’autoportrait, qu’il ne s’agit que de portes entr’ouvertes... il en existe d’autres, bien d’autres... Les rapports avec les masques, les jeux de miroirs, etc..

On pourrait également en suivre le fil historique en peinture où ils sont très nombreux, depuis le moyen-âge où le peintre se montrait, signature picturale, quidam parmi la foule assistant à l’événement que son tableau représentait, jusqu’à aujourd’hui, tâche sur la toile, pure projection. Ou bien chez ceux qui en furent le plus prodigues, Rembrandt, Van Gogh, et autres, l’évolution de cette autoreprésentation au fur et à mesure de l’âge...

Thème éminemment ouvert....

Berthe Morisot

On connaît les portraits de Berthe Morisot, notamment par Edouard Manet, et assez peu ses quelques autoportraits qu’elle a peints tardivement. Berthe Morisot est née le14 janvier 1841 et fut emportée par une pneumonie le 2 mars 1895 à l’âge de 54 ans . On donne le premier autoportrait à l’âge de 41 ans en 1882 mais avec sa fille Julie. Celui sur lequel porte notre réflexion est le sien toute seule, peint un an après la mort de son mari, en 1885, elle avait 44 ans.

Autoportrait in :

Berthe Morisot (1885) Fondation Pierre Gianadda

Martigny Suisse, catalogue expo 2002, p299

(in : Berthe Morisot - Dominique Bona Grasset 2000)

Autoportrait in :

Berthe Morisot (1885) Fondation Pierre Gianadda

Martigny Suisse, catalogue expo 2002, p299

(in : Berthe Morisot - Dominique Bona Grasset 2000)« Du corps, on constate qu’il est épaissi alors que jeune Berthe tenait tant à son buste androgyne et à ses hanches minces, anorexique légère disait-on, le visage a perdu sa grâce, elle se représente elle-même impitoyable, les cheveux ébènes blanchis, en marche vers la vieillesse, mais c’est le même regard que lorsque jeune, elle posait pour Manet, à la fois mystérieux et noir, d’une extrême lucidité sur soi. »

Cette toile a été considérée comme inachevée. Dans son journal, Julie Manet, la fille de Berthe Morisot écrit « le portrait de maman par elle-même, admirable esquisse dont tout le monde demande à avoir la photographie ; Maman n’est pas embellie mais on voit d’après ce portrait la grande artiste qu’elle était de face, avec ses cheveux gris, du noir autour du cou et un corsage un peu jaune brodé de fleurs dont l’une est « comme une décoration » dit Mallarmé, ce qui donne un air chevaleresque, comme le trouve Monsieur de Reigner. Ce portrait a été fait il y a une dizaine d’années, maman ne l’avait pas fini, personne ne le vit, elle le roula et le laissa dans une armoire ou une chambre de débarras ; son apparition à l’exposition (posthume de 1996 chez Durant-Ruel) émerveille. » Julie Manet ne savait pas que sa mère avait déjà exposé ce tableau de son vivant en 1893, à une exposition consacrée aux « Portraits du prochain siècle » à côté d’œuvres de Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh et d’autres artistes ou écrivains. L’autoportrait était donc une œuvre achevée, l’artiste peintre à la palette affirmée !

Berthe Morisot ne présentait jamais quelque chose d’inachevé. Ce trait a animé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme. Restée chez ses parents comme c’était l’usage dans les milieux bourgeois de l’époque, elle peignait avec acharnement chaque jour, au début dans le salon familiale, dépliant du placard le chevalet et le matériel, le rangeant méticuleusement après chaque séance. Elle n’a disposé d’un atelier que peu années, à 30 ans et il fut réquisitionné par la défense du siège de Paris en 1870 et détruit par une bombe à la commune.

Sa mère gardait toutefois le sentiment que la peinture était pour une femme un art d’agrément, comme ce le fut pour Edma sa sœur née une année avant elle qui semblait avoir plus de dispositions pour cet art avec plus de réussite mais qui a suivi en Bretagne son mari officier de marine pour y fonder sa famille abandonnant de fait la peinture. Berthe a du s’affirmer vis à vis de cette mère, désolée qu’elle ne veuille pas se marier et qu’elle veuille poursuivre la peinture.

Parlons du père. Son père Edme Tiburce Morisot, eut une carrière préfectorale aléatoire, monarchiste orléaniste, il est révoqué par la république en 1848. Cette année là il se fait peindre en uniforme, sanglé dans l’apparat avec l’épée et la légion d’honneur au dessus du cœur. Il retrouvera un poste grâce aux appuis de la famille de la mère de B, mais sera à nouveau démis par l’Empire après le coup d’état de 1851 ! Il eut une vie sans éclat, confortable, honorable et bourgeoise. Son père était artisan ébéniste ce qui est rare pour avoir embrassé une carrière préfectorale. Homme de goût pour les beaux meubles et le travail bien fait (fils d’ébéniste), c’est lui qui incitera ses filles à prendre des cours de dessin. D’ailleurs la grand-mère paternelle de Berthe, arrière petite nièce de Fragonard maître de la lumière, le grand ancêtre des impressionnistes a posé dans de nombreux tableaux de la maison. C’est ainsi que du côté paternel, la peinture la plus légère, la plus coquine surgit comme par effraction dans ce milieu bourgeois, ce dont on est à la fois fier et honteux dans la famille. Berthe n’est pas de la descendance directe mais cette descendance figure dans sa généalogie imaginaire. Berthe Morisot s’érige en une morale stoïcienne, faite de courage, je la cite : ne se détournant pas du gouffre intérieur qui l’obsède. Elle accepte le défi faisant, je cite encore, sa « perpétuelle volupté de son tourment ordinaire ». Elle ne pouvait être ce que l’on attendait d’une jeune fille ordinaire, docile, exquise, décorative. Au contraire elle apparaissait sombre ou acerbe. Berthe ne s’épanouit que dans la compagnie d’artistes (p68). Intime de Manet, « elle ne veut pas faire du Manet » et soucieuse de préserver sa personnalité , elle veut progresser, apprendre , perméable aux influences comme tout artiste, « elle veut exprimer son propre univers et sa propre palette » (p112). Elle trouvera la réponse un après-midi où Manet était chez elle à peindre dans le jardin, et dans cette atmosphère de proximité, toujours sous le regard de sa mère présente, elle a constaté que Manet peignait à sa manière, à elle. Ce jour elle savait qu’elle avait un style, différent de sa référence à Manet , de ce style elle ne se détournera plus. Berthe Morisot se mariera en 1879 avec Eugène Manet, frère cadet d’Edouard Manet, mariage de raison. Il l’accompagna et soutenu dans tous ses projets et parmi les vicissitudes alors que cette peinture était considérée comme « une peinture d’aliénés où l’on pouvait même voir une femme ». Ce groupe s’est appelé au début « les Refusés », puis les « Artistes anonymes associés », enfin désignés sous le nom d’ »Impressionnistes ». Le style que Berthe Morisot a perçu en différentiel du style de Manet et qui lui appartient, porte maintenant un nom. De plus elle représente l'élément féminin du groupe impressionniste, respectée par ses camarades et admirée.

D’ « aliéné » à « refusé », d’ « anonyme » à « impressionniste », voilà un chemin d’identification pour cette femme, la seule du groupe. Revenons à cet autoportrait : Berthe Morisot ne se présente pas comme peintre devant son chevalet mais comme une femme de la fin du XIXème siècle qui de plus est artiste peintre. Sa silhouette pleine, son maintien, son visage de face, en face à face, affirment le caractère de cette femme que l’on vient d’esquisser, mais quelque chose différe de l’affirmation de la Dame de Nohant toute en noir sur la photo de Nadar, la couleur, la couleur claire, les espaces blancs laissés par la toile. Elle porte une veste ajustée, ornée de deux fleurs brodées. Stéphane Mallarmé qui aimait profondément Berthe Morisot a certainement eu la finesse et le style pour faire remarquer je cite : « la décoration sur le cœur », cela évoque-t’il une décoration de légion d’honneur ? peut-être, référence à celle du père décédé, ou encore référence à celle d’Edouard Manet qu’il reçu en 1881, lui aussi décédé deux ans avant ?

Elle porte une écharpe de soie noire au cou. Là encore est-ce une référence à la perte de son ami Manet qui la peignait vêtue en noir ou encore au deuil de son mari qui venait de mourir ? Cette femme à la mode de son siècle est aussi artiste peintre. Ce qui apparaît au premier abord de la peinture comme une esquisse de la palette en bas sur la gauche, nous l’avons vu, ce n’est pas l’expression d’un doute , c’est une affirmation, une signature.

Ainsi l’autoportrait de Berthe Morisot affirme l’audace et la modernité des impressionnistes je cite, par la touche libre, légère, visible, la transparence des matières, la présence de la lumière naturelle et la clarté de la palette. Il me semble que cela a valeur de trait dans l’auto-por-trait de 1885 qui s’inscrit dans la tradition des autoportraits. L’image de l’artiste est projetée dans ses dimensions conscientes ou inconscientes singulière. Je reconnais avoir été superficiellement allusifs avec une interprétation que j’ai certainement orientée et appauvrie de ma propre subjectivité.

La préparation de cette présentation m’a cependant fait avancer pour cerner quelque chose de spéculaire dans l’image que donne l’artiste dans son autoportrait, relatif au moi idéal et à l'idéal du moi comme je l’ai déjà lu. Mais ici précisément le spéculaire est aussi relatif à une place vide donnée par le père, décédé, encouragée par la mère qui n’est plus, donnée aussi par les pairs artistes, Manet est mort et le mari de Berthe Morisot disparu lui aussi : des Noms du père. Enfin le spéculaire est relatif à un trait. Ces éléments, idéal du moi, place vide et trait, j’oserai dire, préexistent à l’autoportrait dans le registre symbolique, antérieurs à ce que l’artiste perçoit de son image dans le miroir qui lui sert de modèle, l’image i’(a) si l’on reprend le schéma optique de Lacan. Je fais l’hypothèse que cette image spéculaire actualisée déclenche le moment de l’autoportrait, comme un nouveau stade du miroir, image projetée sur la toile, et je m’aventure,… projetée sur la toile en une image i’’(a). La singularité de cette dernière apporte tout aussi bien quelque chose d’intime de l’artiste, conscient et inconscient, cadré dans un tout culturel et sociétal, mais certainement aussi de l’ordre de l’esthétique et d’une transmission de son propre narcissisme renvoyant à celui dont s’interrogeront ceux qui regarderont.

Pour terminer avec un peu plus de légèreté, dans cette logique, lorsque je vous parle de cet autoportrait, je vous envoie non pas la projection de l’image i’’(a) que vous avez sous les yeux, mais la projection subjective de mon interprétation, une image, i’’’ (a), i-tierce (a), et tier-s-e, interprétée par une tierce personne, réductrice par rapport à l’image originale, alors je m’arrête ! Merci …

Jean Paul Dumas 14-06-2014

En tant que tel, l’autoportrait n’est pas un genre en lettres : classé hors de l’autobiographie, l’autoportrait est situé entre les mémoires et la poésie narrative en première personne, dans le même premier cercle que l’autofiction, le journal et les carnets intimes, les chroniques et l’écriture fragmentaire.

C’est dans cette dernière forme que s’inscrit mon dernier ouvrage intitulé Entrevisions, recueil de huit-cents maximes préfacé par Nicolas Grimaldi et publié par Solilang, éditeur à Limoges. J’ai voulu y consigner mes pensées les plus chères sous forme d’esquisses comme si, face à l’impossible unité du moi, seule l’écriture fragmentaire pouvait dépeindre ma propre multiplicité, ou ma division. Car l’individu, cet un qui paraît indivis, est un troupeau vu de loin, et la diffraction de la pensée reflète la dislocation du moi pluriel. L’écriture aphoristique démasque les interruptions du penser. En ce sens, elle reflète peut-être davantage la richesse de l’expérience que ne le fait une pensée systématique. Mais ces esquisses de soi-même font-elles pour autant un autoportrait ? Paradoxalement, je me sens être davantage dans ces maximes, que dans le portrait de quatrième de couverture sensé dire davantage qui en est l’auteur – l’effet spéculaire du cadre de la page n’est pas le même que celui du portrait. Les aphorismes sont des projections de soi. Ce ne sont d’ailleurs ni des maximes ni des aphorismes que j’ai écrits, mais plus précisément : des apophtègmes, càd littéralement : des proférations – du grec phthègmai = proférer à distance ou à l’écart, en portant sa voix au loin, ou en tout cas en ouvrant la voie plus loin que ne porte ma voix avec son larynx et sa respiration … L’écriture fragmentaire est donc proche mais différente de l’autoportrait. De la même façon par exemple, que les récits de psychanalystes et d’analysants peuvent paraître proches mais sont différents des biographies en miroir ou des récits en ego-histoire, au sein du deuxième cercle dans la figuration de la roue de l’autobiographie[1]. L’autoportrait littéraire semble bien un genre inclassable. C’est sans doute moins un genre qu’un acte littéraire. L’autoportrait exemplaire de la littérature française est sans aucun doute celui des Essais de Montaigne. C’est aussi le plus éloigné de l’autobiographie. Car Montaigne se peint lui-même dans l’acte ou dans l’agir de sa propre représentation, sans jamais se raconter de manière suivie ni exhaustive, sans jamais s’installer dans la narration. Il dialogue avec soi et avec l’autre, sans narcissisme ni vanité. Il alterne entre la première et la troisième personne, entre l’un et le multiple, entre le privé et le public, entre la pensée (« pensée » au sens que lui donnera Pascal) et la citation. Montaigne inaugure un art nouveau, celui de peindre le moi en deux dimensions – celle du particulier et celle de l’universel à la fois. Les Essais ne sont pas des mémoires, ni une autobiographie ni une historiographie, ils ne comportent ni chronologie ni enracinement : leur propos ne contient ni suite fixée dans le temps, ni localisation fixée dans l’espace. Ils relèvent d’un autoportrait en mouvement, dans lequel le moi n’est pas un être fixe, mais un passage. Montaigne se peint traversant la vie. Le moi s’écrit, s’inscrit et s’incurve dans le mouvement de sa vie se faisant.

L’autoportrait n’est pas l’autobiographie. Le premier est synchronique, la seconde est diachronique. L’autoportrait est une forme d’écriture de soi qui s’invente à mesure, sans continuité, et dont le récit mouvant, sans narration fixe, emprunte au pictural sa métaphore. Sans doute, les Rêveries de Rousseau relèvent-elles également de l’autoportrait. Parmi nos contemporains, certains appellent « autoportrait » leur journal, comme Christian Bobin qui donne un titre très pictural, qui pourrait évoquer celui d’une nature morte, à son journal qu’il tient de Pâques 1996 à Pâques 1997 ; le titre est : « Autoportrait au radiateur ». Tel autre revendique l’autobiographie alors qu’il écrit plutôt des autoportraits : c’est le cas de Michel Leiris, qui présente son texte - L’Age d’homme, comme l’œuvre d’« un faiseur de confessions » quasiment maniaque. Michel Leiris y écrit d’ailleurs ceci :

« un tableau de moi, peint selon ma propre perspective, a de grandes chances de laisser dans l’ombre certains détails qui, pour les autres, doivent être les plus flagrants ».

Tout se passe comme si l’autoportrait était aux antipodes de l’image que les autres ont du moi qui se peint lui-même. Chez Leiris, l’écriture de soi est un antidote à la castration – il le dit lui-même. Il se peint sans concession ni complaisance. Il faut bien concéder à perdre la face, pour faire son autoportrait… Cette peinture de soi sans concession ni la moindre complaisance, il m’a semblé en trouver une autre fort similaire dans la remarquable série d’autoportraits de la peintre finlandaise Hélène Schjerfbeck (1862 - 1946).

Dans cette série, les signes de féminité et la chair de l’humanité disparaissent peu à peu au profit de la seule structure osseuse du visage. Le regard se métamorphose progressivement, de pupille en iris, jusqu’à devenir des yeux qui se révulsent, se retournent, se creusent, et ne sont plus que trous béants, orbites démesurés. Ainsi l’autoportrait vieillit peu à peu, au fil de la série, jusqu’à devenir une vanité.

Un tel autoportrait va sonder l’ossature du visage. Que veut donc voir l’autoportrait ?

Qu’est-ce qui préside au désir de scruter sa propre face aussi loin, de sonder la matière de son intériorité ? L’autoportrait n’exprime-t-il pas parfois le désir de voir en face son propre ennemi : soi-même ? Ou bien sa mort propre ? Ou bien, en étant mû par la fonction scopique, scruter l’autre qui est en soi ? Tout autoportrait suppose sans doute une estimation par soi-même de son image de soi : l’estimation étant une question de valeur, par exemple esthétique, et cette valeur portant sur l’image de soi et donc le narcissisme, que cette image soit magnifiée ou caricaturée, sublimée ou projetée sans complaisance ; cela redouble donc le problème. Il y a comme un jugement mis en abîme : l’image de soi et l’estimation par le moi de son image de soi. Pourquoi ? Et pourquoi décider de passer à l’autoportrait à tel moment ? Est-ce pour conjurer la mort ou pour saisir le mouvement de son propre vieillissement ? Est-ce lorsque le plaisir narcissique est devenu un plaisir sans joie, que l’autoportrait permet d’accéder à la joie de se transfuser soi-même dans un autre ? L’autoportrait définit, me semble-t-il, un rapport singulier au visage et à sa présence. « Le visage est présent dans son refus d’être contenu », écrit Emmanuel Lévinas dans Totalité et infini. Dès lors, est-ce cette présence à soi que vise idéalement à exprimer l’autoportrait ? Car enfin, qu’est-ce que portraire ? Est-ce projeter, jeter en avant, ou bien comme le suggère l’étymologie latine « protrahere » = tirer en avant, tirer le portrait, étirer les traits qu’on porte ? Projeter ou tirer en avant, ce n’est pas pareil. Se portraiturer, est-ce étirer la présence de son visage ? Il se peut que l’autoportrait consiste à mettre à distance la présence du visage avec ses traits, en en exposant la nudité. Le visage est en propre incontenable, nous dit Lévinas ; il est la condition même de tout discours et le présupposé de l’éthique, de toute morale humaine et de toute justice. Le visage est aussi la part visible de ce corpqu’on a sans l’avoir voulu. L’autoportrait chercherait peut-être alors une réponse à la question suivante : comment exprimer aux autres ce que je suis, avec ce visage que je n’ai pas choisi ? (Conclusion) Dans l’Antiquité grecque, un physicien discourait à propos des antipodes. Un philosophe cynique du nom de Démonax – un élève de Diogène, l’invite alors à se lever et le conduit près d’un puits. Il lui montre son reflet dans l’eau, et lui demande :

« Est-ce que ce ne sont pas là les antipodes dont tu parles ? » Alors si tel est le cas, l’autoportrait et l’image de soi sont-ils aux antipodes l’un de l’autre, comme le sont le visage et son reflet ?

[1] In L’autobiographie, de Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone, éd. Colin 1999, p. 61 – roue de l’autobiographie elle-même inspirée de « La roue de Virgile » de Donat.

Philippe Merlier 14-06-2014

Anne Gaëlle Burban 2014

Introduction

Deux questions me sont venues à ce propos, ou plutôt trois ; voyons pour les deux premières

-Pourquoi les peintres qui réalisent un autoportrait, le plus souvent, font « une sale gueule » ?

-Est-ce qu’on ne pourrait pas supposer que pour l’écrivain James Joyce, ça n’avait pas cessé, cette tentative, de s’écrire, quelque chose comme un self-portrait ?

Certainement qu’il y a à distinguer l’autobiographie et l’autoportrait du peintre. On me dira que ce n’est pas le même médium, que l’un se déploie dans le domaine de la littérature alors que l’autre se situe dans le champ des arts plastiques. Et pourtant on ne peut écarter que ces deux registres puissent s’articuler, d’autant qu’on supposera pour l’un comme pour l’autre le procès d’un sujet de l’inconscient. Est-ce que James Joyce pourrait nous aider à concevoir cette articulation entre autobiographie et autoportrait ? Dans le Portrait de l’artiste en jeune homme la dimension autobiographique est claire ; puis cette dérive dans Ulysses qui n’est pas sans évoquer le style d’un rêve où vient se difracter le désir en divers personnages flottants ; et enfin avec Finnegans Wake où dans cette veillée funèbre coule à flot breuvages, bruitages, mots tordus, assemblage de lettres, noms sans fin, pour qu’en ressuscite le défunt entrainant alors le lecteur dans une danse cosmique. Lacan souligne cette élation jubilatoire qui n’est pas sans soutenir un égo narcissique dans le regard de l’Autre. Il conçoit en effet que pour Joyce, son œuvre a pu opérer une sorte de réparation d’un égo vacillant, ou plus précisément qui risque « de foutre le camp ». On ne peut pas ne pas être surpris que cette notion surgisse à la fin du Sinthome (1975-76). Qui ne se souvient de la charge qu’il avait pu faire, au début de son enseignement, dans les années 50-60, en particulier avec ce détournement opéré par l’Ego-psychology ? Alors ce retour à l’ego chez Lacan, comment l’entendre ? Cet égo correcteur qu’il introduit ici à propos de Joyce et de son artifice littéraire, serait-il une réévaluation du statut de l’Ego dans sa doctrine ? La troisième question nous ramène à la pratique analytique : va-t-on dire que la cure est de l’ordre d’un autoportrait ? N’est-ce pas ce qui se dit si souvent au début d’un travail analytique, avec bien des variantes bien sûr : « voila comme je suis », « on me dit que je suis comme cela », ou encore « je voudrais être vraiment moi », etc. Comme l’on sait, une psychanalyse va engager toute une réappréciation, voire une traversée, de la représentation que le sujet peut avoir de lui-même. Mais pour autant va-t-il s’y saisir au terme de son parcours dans une pure ressemblance ? Et en quoi, le travail de l’écrivain, ou celui du peintre, pourrait-il nous éclairer sur ce quelque chose qui échappe et qui est la marque même de la subjectivation?

Travelling sur les autoportraits chez Joyce

Cette idée d’un autoportrait de l’artiste, c’est une des pistes que Jacques Aubert suit dans sa préface de l’édition des œuvres de James Joyce à La Pléiade. Je vais poursuivre avec quelques remarques cette hypothèse de l’œuvre comme autoportrait.

On ne saurait ici se lancer dans une traversée exhaustive de cette œuvre, mais seulement noter quelques moments, pas nécessairement les plus connus, de son parcours d’écrivain, avec comme préambule ces instants appelés épiphanies, ce qui ne se distingue pas comme élément d’importance dans son œuvre, cela donne tout juste un livret d’une quinzaine de pages, mais qui nous indiquent dans sa pureté le processus de son mouvement créateur et le fondement de son esthétique.

Il y a sans doute de la dérision dans cette nomination en regard de la très chrétienne Irlande. Stephen Dedalus dans Stephen le héros en donne la définition suivante : « Par épiphanie, il entendait une soudaine manifestation spirituelle se traduisant par la vulgarité de la parole ou du geste ou bien par quelque phase mémorable de l’esprit même. Il pensait qu’il incombait à l’homme de lettres d’enregistrer ces épiphanies avec un soin extrême, car elles représentaient les moments les plus délicats et les plus fugitifs. »

Ces épiphanies, c’est donc à partir d’un objet dérisoire, d’une séquence langagière entendue par hasard, d’une courte scène dont Joyce se saisit, et de se précipiter alors pour les noter, associant une réalité fugitive avec des mots. Le souci dans ce moment-là n’est pas de faire dans les belles lettres, mais véritablement d’opérer, sur le champ, une articulation, de nouer le réel et le symbolique peut-on dire.

Ces moments minuscules, l’idée viendra plus tard d’en faire un recueil, mais surtout de les reprendre dans des projets littéraires élaborés. Comme cela a été bien repéré par Pascal Bataillard, l’écriture de Joyce semble obéir au principe : « rien ne doit se perdre, tout peut être réutilisé. »[i] En quelque sorte, c’est un activiste du re-cycle ! Mais Il ne serait sans doute pas inutile de souligner ici cette précipitation, cette hâte, ce qui nous ramènerait à la fonction de la hâte en logique. A reprendre les trois séquences du temps logique, on pourrait avancer que dans ces expériences épiphaniques, le temps pour comprendre est escamoté, et que l’instant de voir et le moment de conclure sont liés au point que leur distinction est difficile à faire. Cela n’est pas sans évoquer quelque chose de l’ordre du collapse, ou encore que c’est le réel même qui s’écrit. Il n’est pas difficile d’imaginer dans ce recueil de nouvelles, Dubliners, comme une galerie de portraits. S’il n’est pas sans témoigner d’une certaine mortification de la société irlandaise, on n’est pas très loin d’un « il y a quelque chose de pourri dans le royaume de … », ce qui n’est pas sans lien avec les propres tourments du jeune James Joyce. Il présente cet ouvrage à son frère Stanislaus comme des « stories of my childhood ». Pourtant c’est moins au niveau des significations que des signifiants que la référence biographique peut être le mieux situer. Ainsi celui de « race » par exemple, si problématique à la fin de son Portrait de l’artiste en jeune homme, avec « the increated conscience of my race », nous le retrouvons de nombreuses fois dans toute son œuvre, mais nous l’avons aussi dans l’intitulé d’une nouvelle, « After the race », qui raconte tout simplement une course automobile, et un circuit : on retrouve le cycle, le tourner en rond. La question obsédante qui s’entend sur fond de mélancolisation, du comment sortir de ce retour au même, de ce cercle mortifère.

On ne va pas ici reprendre toutes les nouvelles du recueil. Il faudrait bien sûr commenter « the Dead ». Mais évoquons plutôt ici rapidement une nouvelle plus discrète « Painful case »,[ii] un cas douloureux, où cette paralysie de la société dublinoise y est subtilement décrite. Mais c’est aussi bien un miroir qu’il se tend à lui-même. Joyce en reprendra plusieurs fois l’écriture. Le manuscrit comporte de très nombreuses ratures. Il est dans le doute, et dans d’infinies corrections. Cela ne coule pas de source.

Dans cette nouvelle, un certain James Duffy, personnage terne qui se tient à l’écart de l’agitation de Dublin, vivant « un peu à distance de son corps, considérant ses actes d’un regard oblique et dubitatif ». Solitaire, il occupe ses loisirs en jouant au piano et en assistant parfois à des opéras ou des concerts. « Il avait aussi une singulière habitude autobiographique qui, de temps en temps, lui faisait composer dans sa tête une petite phrase le concernant et comportant un sujet à la troisième personne et un prédicat au passé. » Il se retrouve être par hasard en relation proche avec une femme, situable pour lui dans une position maternelle, Mrs Emily Sinico, mais prend la fuite au premier geste de tendresse. Il apprendra plusieurs années plus tard dans un journal qu’elle avait eu un accident mortel, renversée par un train alors qu’elle traversait les voies du chemin de fer. Il s‘avère qu’elle s’est alcoolisée après le terme de leur rencontre.

Il réagit vivement à la lecture du récit de sa mort, il en est révolté, en particulier par le vice où elle a glissé. Il estime que « Non seulement elle s’était avilie mais elle l’avait avili. » Il se conforte dans la ligne de conduite prise vis-à-vis d’elle. Mais sa mémoire commence bientôt à vagabonder, il pense ressentir la main de cette femme qui touche la sienne. Bouleversé, il sort, s’arrête longuement dans un bistrot, boit plusieurs grogs. Il repense à ce qu’il avait partagé avec elle, prend conscience de sa mort, de ce que fut sa solitude et aussi de la sienne. Il lui semble entendre sa voix effleurer son oreille. La question de sa responsabilité, rejetée tout à l’heure, insiste et le sentiment de sa culpabilité l’assaille. Il s’éprouve comme « banni du festin de la vie », et alors qu’un train sort de la gare, il entend le rythme bourdonnant de la machine « [répéter] inlassablement les syllabes de son nom à elle. »

On ne peut pas ne pas y entendre une allusion à la disparition de sa propre mère, à la problématique du deuil, et à la culpabilité. Mais il me vient de souligner cette thématique du nom, du surgissement du nom, avec les occurrences les plus variées, qui est omniprésente dans toute son œuvre. Notons aussi ce rythme à trois temps, si ferroviaire, qui scande ce surgissement, ce retour : /é-mi-ly / si-ni-co/.

Ce travelling ne saurait se faire sans évoquer le Portrait de l’artiste en jeune homme, la dimension autobiographique y étant bien claire. Cependant la gestation et la publication de ce qui reste un roman indique toute la difficulté de l’entreprise. On considère que Stephen le héros en fut une sorte de première tentative.

Mais soulignons comment le titre en lui-même introduit une temporalité qui la situe, à y supposer un sujet, du coté du futur antérieur : Ce n’est pas une expression narcissique du jeune homme qui s’érigerait dans la figure glorieuse de l’artiste, ce serait plutôt qu’à partir des moments de déréliction, de défaite, d’errance, pourrait se tramer dans la langue, par la langue une manière de faire avec cette chute, et cette manière c’est bien celle d’un artiste.

L’interprétation que Lacan donne à la scène de la raclée est bien connue. Avançons ici une petite note : ne pourrait-on pas aussi situer cette scène comme une reconstitution bien évidemment, mais aussi dans un débat sur le statut du corps chez Saint Thomas ; ce ne serait pas seulement une disputatio qui tourne mal, mais ce serait une monstration de la défaite du corps ainsi mise en scène. La tradition thomiste a fait du corps le lieu de la beauté rendue possible à partir du sacrifice du Christ. Or ce qui nous est présenté là n’est pas de cet ordre, mais d’un corps qui se fait « pelure », qui se réduit à une enveloppe sans consistance. Point de mise en gloire, et point de père pour en soutenir l’érection. Si on suit ce fil, on pourrait dire que la figure de Stephen s’efface dans Ulysses . Et l’on sait comment la figure de Bloom vient s’y associer, mais pas seulement. Nous avons surtout toute une foule de personnages tous plus truculents les uns que les autres. On a pu dire qu’Ulysses était un rêve ; ce qui nous autorise à considérer, comme Freud nous le dit dans la Traumdeutung que « c’est la personne même du rêveur qui apparaît dans chacun des rêves, je n’ai trouvé aucune exception à cette règle. Le rêve est absolument égoïste. » Ce qui veut dire alors que tous les personnages du roman ne sont pas sans emporter les signifiants qui concernent singulièrement Joyce.

Alors va-t-on dire que ces personnages sont autant de reflets, autant de miroir, autant de portraits ? Il y a en tout cas tous ces personnages comme autant de représentants, d’incarnations d’un sujet en vadrouille et puis il y a tous ces noms, cette profusion de noms, propre à produire une sorte d’étourdissement. Et pour finir ce parcours, juste cette remarque à propos de Finnegans Wake et des nominations : les noms sont tout aussi profus, mais ils se distordent, pour les personnages principaux, ils se réduisent à des initiales H.C.E. et A.L.P. Pour un peu cela pourrait nous conduire à une analogie avec le rêve et à la fonction de la lettre qu’il s’y révèle. La matérialité littérale devient l’objet d’une trituration infinie, ce qui n’est pas loin du travail du rêve qui ne cesse de s’amuser avec les lettres.

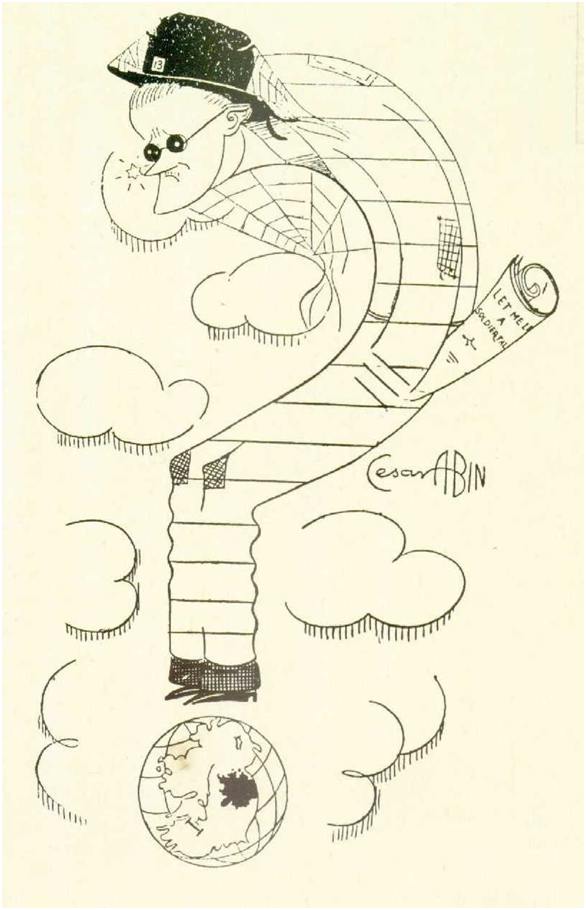

Après ce rapide travelling, il serait tentant de proposer un zoom : c’est ce que nous allons faire avec la caricature réalisée par César Abin.

La caricature de César Abin : un autoportrait en rébus.

Il s’agit d’un dessin de

l’artiste espagnol César Abin datable du début

1932. C’est une manière de caricature représentant James Joyce. Il y en

a une bien plus célèbre, à juste titre, celle de Brancusi. Ce qui fait

le prix de celle-ci, c’est qu’elle a été réalisée sous son contrôle et

selon les indications précises de l’écrivain. On pourrait donc avancer

que le dessinateur a prêté sa main au vouloir de Joyce afin de réaliser

une sorte d’autoportrait.

Il s’agit d’un dessin de

l’artiste espagnol César Abin datable du début

1932. C’est une manière de caricature représentant James Joyce. Il y en

a une bien plus célèbre, à juste titre, celle de Brancusi. Ce qui fait

le prix de celle-ci, c’est qu’elle a été réalisée sous son contrôle et

selon les indications précises de l’écrivain. On pourrait donc avancer

que le dessinateur a prêté sa main au vouloir de Joyce afin de réaliser

une sorte d’autoportrait.Le contexte est pour James Joyce celui de la mort du père et d’un deuil : son père est décédé fin décembre 1931, le 29 précisément. On rapporte que sur son lit de mort il aurait fait cette déclaration : « Dites à Jim qu’il est né à six heures du matin. » Ce n’était pas un délire, mais la réponse in extremis à une question de James envoyée par courrier en vue d’une consultation chez un astrologue.[iii] Sa douleur est affichée comme profonde. Il écrit à T.S. Eliot : « Il avait pour moi un amour intense et cela augmente ma douleur et mon remords de n’être pas allé le voir à Dublin depuis tant d’années. » En effet depuis une dizaine d’années, il n’a pas fait de visite à son père âgé, veuf et solitaire ; le projet de faire venir son père à Paris n’aboutit pas. Il est surtout occupé alors par la rédaction de Finnegans Wake, et sa publication par morceau dans la revue Transition [dirigée par Maria et Eugène Jolas]; c’est aussi l’époque où son œuvre subit de vives attaques en Irlande, en Angleterre et aux Etats Unis. Il est aussi très préoccupé par l’état de santé de sa fille Lucia. John Joyce n’a pas cessé durant tout ce temps de réclamer auprès de James attention et surtout aide financière après la publication d’Ulysses. La réponse de James Joyce est sèchement négative. Il cherche plutôt à le convaincre de sa pauvreté. Il lui cache les dépenses considérables –elles ont impressionné Hemingway– en vêtements luxueux pour lui-même et surtout Nora, en dîners fin dans les plus grands restaurants de la capitale, en spectacles d’opéra et en concerts. Quand John Joyce est à l’agonie, James s’active soudainement, envoie moult lettres, télégrammes, téléphone à l’hôpital tous les jours, presse un ami dublinois de lui rendre visite. A l’annonce de sa mort, James s’effondre en s’accusant de ne pas lui avoir procuré de meilleurs soins. Il affiche le plus cruel des désespoirs.

Il écrit à Miss Weaver qu’il est dans une telle « prostration d’esprit » qu’il pense ne pas poursuivre le Work in progress. Il exprime une vive culpabilité : « Pourquoi écrire sur un lieu où je n’ai pas osé aller en un tel moment ? » et d’intenses sentiments d’affection qui surprennent : « Mon père avait pour moi une extraordinaire affection […] Il a pensé à moi, parlé de moi jusqu’à son dernier souffle. Je l’ai toujours beaucoup aimé, étant un pécheur moi-même, et j’aimais jusqu’à ses fautes. »

Et de poursuivre sur ce qu’il lui a transmis : « Des centaines de pages et quantité de personnages viennent de lui dans mes livres.[…] j’ai de lui ses portraits, un gilet, une voix de ténor et un penchant à l’extravagance et à la licence (d’où sort la plus grande partie du talent que je puis avoir), et à part cela, quelque chose que je ne puis définir. » ( C’est moi qui souligne)

Il fait à Miss Weaver cette curieuse confidence : « Pauvre foufou, [il parle de lui-même] il me semble que sa voix, je ne sais comment, a pénétré dans mon corps ou ma gorge. » Il témoigne de son humeur douloureuse à ses amis, et de sensations –entre guillemets– « hallucinatoires » : « J’entends mon père qui me parle. Je me demande où il est. »

Le 2 février est sa date anniversaire. Pour le distraire et l’honorer, Sylvia Beach se propose d’organiser une fête pour célébrer son jubilé : il va en effet avoir cinquante ans. Il accepte sans enthousiasme, et cela ne le sort pas de sa tristesse d’autant que le jour même sa fille Lucia a une crise de fureur et qu’elle doit être hospitalisée. Il faudra attendre la mi-février pour que la mélancolisation de James diminue. Le 15 février, c’est le jour d’une naissance, celle d’un petit-fils, que les parents, en l’honneur du grand-père, prénomment Stephen James. (Son destin mériterait d’être évoqué.)

James Joyce écrit le jour même un émouvant poème : Ecce Puer. Donnons en ici juste la dernière strophe :

" Enfant qui dort,

Vieillard qui sort.

O père abandonné,

Ton fils soit pardonné. "

Ce n’est pas bien sûr sans évoquer la transmission entre générations, en particulier du nom, et la question de la faute et du pardon. C’est donc dans ce contexte, que ses amis Maria et Eugène Jolas, directeurs de la revue Transition qui publient le Work in Progress au fur et à mesure de son avancée, eurent l’idée, à l’occasion de cet anniversaire, et aussi dans le cadre de la publication, de commander un portrait de Joyce à un artiste espagnol : César Abin.

Quelques mots de présentation de César Abin (1892-1974) : C’est un peintre castillan qui durant une période parisienne fait partie de « la bande à Picasso ». Il se fait connaitre alors pour ses caricatures de personnages célèbres, et des peintres en particulier ; C’est un observateur subtil et drôle du visage humain. Il publiera un ouvrage, préfacé par Maurice Raynal, qui rassemble 56 caricatures représentant des peintres, des critiques, des marchands du monde artistique parisien de l’époque, et plus spécialement les personnalités les plus marquantes de l’aventure cubiste. [iv] Il est donc sollicité pour faire un portrait de Joyce. À noter que Picasso avait été approché pour cela, mais qu’il avait décliné cette offre. César Abin lui accepte et se met au travail.

Nous sommes donc au mois de janvier 1932. Il n’est certainement pas inutile de mettre en perspective ce moment où James Joyce vient de perdre son père il y a au plus deux semaines, qu’une fête pour son jubilé se prépare, et que la naissance d’un enfant est éminente : ce sera le petit-fils prénommé Stephen James.

James Joyce est très mécontent d’une première esquisse que lui propose César Abin. Il se rend compte que ce portrait empreinte une tournure des plus classiques et il s’oppose à cette représentation qui serait celle de l’artiste en robe de chambre au milieu de ses livres. Joyce refuse cette forme convenue ; il rejette cette image là de lui-même. On pourrait aussi le dire comme cela, il objecte à un « Portrait de l’artiste en vieil homme. » Le dessinateur doit revoir sa copie et Joyce va dorénavant être sur son dos pendant 15 jours afin de lui imposer tant la forme générale que les détails de ce dessin. C’est donc un portrait aux traits imposés en quelque sorte, et ce n’est pas faire trop grand forçage que de le considérer comme un autoportrait.

Je dirai que le résultat obtenu d’un point de vue pictural n’est pas renversant, comme si l’artiste avait été tellement bridé et orienté, que sa patte s’en trouve bien réduite. Et pour le coup nous avons un dessin saturé en symboles. J’avancerai donc que c’est un rébus que Joyce nous a finalement laissé, soit une forme imagée de l’énigme. Cette incidence de l’énigme est essentielle dans l’œuvre écrite de James Joyce. On la trouve dès le Portrait de l’artiste en jeune homme. Elle nous donne certainement une clef pour saisir l’enjeu qu’a eu pour cet auteur sa production littéraire.

Sans doute dira-t-on que pour tout sujet, nous avons cette dimension, cette question qu’il adresse à l’Autre dans l’attente d’une réponse sur l’énigme de son propre être, et en particulier sur ce qui fait symptôme dans son existence. Devant le silence de l’Autre, devant ce qui fait trou dans l’Autre, il lui faudra déplier les signifiants de sa demande et en déchiffrer les signifiés.

Mais est-ce ainsi que se présente les choses pour James Joyce ? Il me semble que non, et que cet autoportrait pourrait nous en faire saisir quelque chose. En somme, ce n’est pas un questionnement sur lui-même qu’il adresse à l’Autre, mais en produisant ce rébus, il interpelle l’Autre comme celui qui va être à la tâche de déchiffrer l’énigme qu’il aura minutieusement construite. C’est une sorte de retournement de la position ordinaire. Il nous faudra interroger cela un peu plus loin. Mais pour l’instant pourquoi ne pas répondre à cette invitation à déplier ce rébus et à en trouver sinon La signification, du moins quelques unes. Alors risquons-nous au jeu.

Avertis que nous sommes de son maniement de la langue, on ne peut pas s’attendre à de l’univocité ; certaines significations nous serons données par des remarques glanées ici ou là dans son œuvre, ou dans sa correspondance, d’autres à partir de confidences de son entourage. D’autres encore pourront être fournies par une lecture purement formelle du dessin. Et enfin en se laissant aller à notre propre lecture, en étant dupe en quelque sorte des formes autant plastiques que littérales.

Ce qui saute aux yeux, c’est la forme générale, la gestalt, qui emprunte la forme d’un point d’interrogation. Ce n’est pas une lettre, ce n’est pas une danse, mais cela convoque un lecteur qui va identifier cette convention d’écriture qui ponctue la forme interrogative d’une phrase. Nous avons là-dessus une explication donnée par Joyce lui-même. « Paul Léon [Paul Léon est un ami et collaborateur] me dit que, quand je me tiens penché à un coin de rue, j’ai l’air d’un point d’interrogation ».

Je soulignerais bien ici que l’identification de cette gestalt, cela lui vient de l’autre, d’un autre « lecteur », identification en terme de lecture à partir d’un système littéral ; c’est bien ce que Joyce va intégrer, assimiler, incorporer, en terme de « Je » : « Je me tiens », « J’ai l’air de… ».

D’autres éléments écrits sont présents sous trois formes : -le chiffre 13 sur le chapeau : un symbole de la chance ? Ou de la malchance ? Un appel à la bonne fortune ou l’indice d’un sort funeste ? En tout cas interrogation sur le chiffre, comme on le perçoit aussi dans cette question au père sur son heure de naissance et l’approche de son cinquantième anniversaire.

-les feuilles imprimées : Ce qu’on aurait pu prendre pour un journal sortant de la poche est en fait - là encore c’est une indication de Joyce rapportée par son entourage- une partition de musique dont on peut en partie saisir le titre d’une mélodie qui est, au complet : « Montrez que je tombe en soldat. »

Comment entendre cela ? S’agit-il ici pour lui d’indiquer son effondrement actuel, tout en signalant qu’il n’a pas démérité ? Mais dans quelle guerre ? Pour Edna O’Brien si Joyce n’est pas retourné en Irlande, c’est qu’il avait une peur panique de se confronter à la félonie d’anciens amis qui attaquaient son œuvre, de négocier de vives voix avec ses éditeurs, d’une hostilité de la société irlandaise, et tout cela aurait bien pu se terminer par un lynchage, comme ce qui était arrivé à Parnell, son héros.

- Le mot Irland identifie sur la représentation d’une sphère terrestre une île qui occupe presque tout un hémisphère, avec la région de Dublin en son centre. Même si sa position d’exilé est à cette époque tout à fait assurée, Dublin reste le centre du monde, de son monde, un point fixe de son univers mental. Il a pu dire un jour, parlant de Dublin : « ce sera toujours pour moi la première ville du monde. »[v] On se permettra d’ajouter avec laquelle cependant il est en guerre.

D’un point de vue spatial, on pourrait noter le côté aérien de la composition, le corps semblant flotter dans l’espace au-dessus de la terre ; les nuages viennent souligner cette position. Ne pourrait-on penser à une figure de Dédale s’élevant dans les airs et survolant alors le monde étroit des humains, et spécialement celui des Dublinois errant dans leur labyrinthe ? Cette partition sortant de la poche semble lui donner des ailes.

Cependant, si envol il y a, ne peut-on y voir une sorte de fléchissement, de courbure[vi] qui n’est pas de bon présage sur la suite du voyage. « C’était comme s’il avait un pressentiment des difficultés immenses qui l’attendaient. » remarque Eugène Jolas.[vii] Le vêtement rapiécé, veut-il signaler une précarité ? On sait que cet aspect a été voulu. Or si cela a pu être le cas par le passé, ce ne l’est plus à cette époque où le succès d’Ulysses lui permet maintenant quelques somptueuses dépenses. Mais il est vrai que l’épargne n’est pas son fort !

Cette pauvreté affichée, est-elle adressée au père ? Ce serait alors la reprise de son argument pour ne pas lui apporter l’aide financière qu’il lui demandait. C’est donc à ce niveau un mensonge qui se redouble, qui insiste, alors qu’il ne serait plus nécessaire. On pourrait bien sûr évoquer le contexte économique qui n’est pas fameux, la crise de 1929, c’était hier et la crise se fait sévèrement sentir. Mais une anecdote rapportée par Eugène Jolas peut prolonger d’une manière singulière cette perspective : A cette époque, Joyce avait suggérer d’organiser « un bal de purée », ce qui signifie en argot, décréter une insolvabilité générale[viii]. N’est-ce pas une manière d’apurer la dette ? Comment ne pas se laisser aller ici à l’idée que la dette dont James Joyce souhaite être libéré est la dette symbolique qui le relie d’une manière si périlleuse à ce père. Alors au-delà de l’interprétation en tant que symboles de ces pièces rapportées, de ces patchs comme on dit en anglais, se profile une autre piste pour rendre compte de la nécessité de ce mensonge sur le paraitre, sur l’image sociale. Que dans cet autoportrait, s’impose de boucher les trous sur l’habit en utilisant des pièces, des morceaux de tissus venus d’ailleurs, le plus souvent dans un réemploi, un recyclage, ne peut pas ne pas nous questionner sur le corps que cet habit est sensé recouvrir. A noté que cet habit est d’un seul morceau, réalisant une sorte de sac, ravaudé. Alors pourrait-on risquer cette question, y a-t-il un corps dans ce sac ?

Il est aussi rayé de lignes équidistantes, ce qui est un élément bien hétérogène à l’ensemble. Il me venait ceci que ces lignes seraient en attente de supporter quelque chose, de recevoir des notes comme sur la partition, des lettres, des mots, et que c’est ainsi que ce corps interrogatif, flottant dans l’espace, pourrait trouver à se tenir par la force de cette écriture.

N’est ce pas d’ailleurs la fonction et le destin des Epiphanies ? Fonction de nouage, de couplage, de couture entre le réel et l’inconscient, et puis reprise de ce matériel épiphanique dans le corps d’un récit à venir. Comme l’écrit Pascal Bataillard, chez Joyce « rien ne doit se perdre, tout peut être réutilisé. »[ix]

Et que dire de cette étoile au bout du nez ? Viendrait-elle indiquer le bon chemin. Est-ce une bonne étoile, ce qui viendrait redoubler le symbole chiffré de la chance. Indice tout de même qu’il y a de l’Autre, d’un Autre qui saurait faire signe où trouver son Bien. Mais va-t-il pouvoir saisir cette indication ? Les lunettes qu’il porte semble moins une aide, une correction visuelle qu’une occultation à la vue ? Des verres opaques, en quelque sorte, qui ne font que refléter l’éclat de cette étoile.

C’est Joyce qui a insisté pour mettre cette étoile au bout du nez afin que ça illumine le sujet nous dit Richard Ellman[x]. On trouve de nombreuses références aux étoiles dans son œuvre. Celles que je voudrais privilégier ici se trouve dans l’Epiphanie notée XVIII[xi] : Cela se présente comme une conversation à trois, où comme si souvent chacun ne parle qu’à lui-même.

« - Miss O’Callaghan, zézaillant : je vous ai dit le nom, La Nonne évadée.

-Dick Sherry, d’une voix forte : Oh, je ne lirai pas un livre comme ça…Il faut que je demande à Joyce. Dis donc, Joyce, as-tu jamais lu La Nonne évadée ?

-Joyce : J’observe que certain phénomène se produit environ à cette heure-ci.

-Dick Sherry : Quel phénomène -Joyce : Oh…les étoiles sortent.

-Dick Scherry à Miss O’Callaghan : Avez-vous jamais observé comment…les étoiles sortent au bout du nez de Joyce environ à cette heure-ci ?...(elle sourit)…Parce que j’observe ce phénomène… » [C’est moi qui souligne] Cette étoile qui pourrait illuminer le sujet, et qui sait ? le monde, que Joyce réintroduit dans son autoportrait, ça lui sort au bout du nez, autant dire comme une crotte de nez ! Bref c’est un déchet du corps, a litter donc. Et là encore, ce n’est pas sans l’autre que cela est identifié.

Et enfin ces deux toiles d’araignée : celle qui recouvre le chapeau noir : l’intention énoncée par Joyce était de suggérer ainsi sa peine et son deuil ; mais n’est-ce pas tout aussi bien une manière d’ironiser sur son coté « foufou » comme il l’écrit à Miss Weaver, soit sur le fait d’ « avoir une araignée dans le plafond », [c’est une expression qu’il emploie à propos de Jung pour le définir comme quelqu’un qui s’occupe des gens quelque peu dérangés, hypothèse en tout cas que l’araignée de la folie pourrait tisser sa toile : C’est bien ce qu’il confie quand il évoque cette sensation que la voix du père a pénétré dans son corps ou sa gorge, ou qu’il entend son père lui parler.

Vis-à-vis de ce père et de la fonction qu’il aurait pu représenter, il n’y a pas de dette, les comptes sont apurés, d’ailleurs il n’y a pas eu de dette : et alors la voix du père se fait réelle et lui rentre dans la gorge ! Et puis l’autre toile qui est celle autour de laquelle tout le buste s’enroule et dont on ne peut trancher si elle y est appendue, ou au contraire si elle soutient un corps au bord de la chute. A noter aussi que les fils de cette toile rejoignent les lignes que je suppose d’écriture à venir. Est-ce à dire que si l’ « araignée est dans la tête », c’est avec sa toile que vient se supporter une écriture, et du coup, ce corps dansant dans l’espace sidéral ?

Le thème de l’araignée lui aussi n’est pas nouveau dans son œuvre. Citons juste un extrait de l’Epiphanie XXIII qui commence par « Cela n’est pas de la danse ». Jacques Aubert en fait un heureux développement.[xii] L’intérêt se redouble pour nous du fait que son frère Stanislaus Joyce avance dans un ouvrage intitulé « Le gardien de mon frère » que cette épiphanie est extraite d’un rêve de James Joyce. « ….Il n’y a pas de musique pour lui. Il se met devant la multitude. Il n’y a pas de musique pour lui. Il se met à danser loin, en bas, dans l’amphithéâtre, avec de lents et souples mouvements des membres, passant d’un mouvement à un autre, avec toute la grâce que confère la jeunesse et la distance, jusqu’à ce qu’il semble un corps tourbillonnant, une araignée faisant des roues dans l’espace, une étoile… » [C’est moi qui souligne]

Il n’y a pas à conclure, ni même mettre un point final. Il nous faudrait refaire un tour de danse, déplier une nouvelle fois toutes ces con-danse-ations, nous risquer à de nouvelles lectures, inviter ce père drôlatique qui « êtezocieux » à y rester, relire ce fils nécessaire qui « êtezodieux », et mettre la musique pour Stephen-James Joyce, le petit-fils en charge d’être le seul Joyce, le Joyce seul, le Un Joyce en regard de tous ces joyciens qui envahissent dorénavant notre planète.

L’ego correcteur chez Lacan

Nous abordons cette notion en reprenant la leçon XI du séminaire Le Sinthome où Lacan articule l’ego chez Joyce et ce que cela signifie d’écrire. Et en particulier d’écrire les souvenirs d’enfance, ce qui n’est pas sans conséquences pour un sujet. C’est qu’écrire ses souvenirs d’enfance, cela revient de passer d’une écriture à une autre écriture, soit d’une écriture nodale à une écriture littérale, et cela n’est pas sans avoir des effets réels.

Qu’est-ce que ça signifie d’écrire ? La question peut se poser d’une manière générale, mais il la pose ici plus spécialement pour Joyce, et Lacan avance une hypothèse sur ce qui lui est arrivé ; cela concerne son ego. L’ego aurait joué chez lui un tout autre rôle que le rôle ordinaire, simple, et son écriture serait tout à fait essentielle à son ego.

[Remarque : Ce rôle « simple » de l’ego, demanderait à être rappelé. L’ego avait été situé dans le registre imaginaire, cf. tout le développement dans les premiers séminaires, avec l’élaboration du schéma optique, la place de l’œil et de I, le réglage transitiviste entre le moi-idéal et l’idéal- du-moi, la fonction du miroir plan comme commandant ce réglage, et ce trait situé du côté de l’autre qui va permettre que se constitue un cadre où ce réglage opère.]

Lacan évoque justement une question de cadre à propos d’une anecdote où un tableau représentant la ville de Cork a un cadre en liège, ce qui se dit aussi « cork ». Lacan souligne ici cette fonction du cadre en particulier dans Ulysses où les différentes séquences, les différents tableaux, les chapitres sont supportés par un encadrement qui peut emprunter à divers domaines et qui va avoir un rapport d’homonymie avec ce que le chapitre développe. Il me semble que cette remarque pourrait valoir tout aussi bien pour Finnegans Wake.

Ce cadre conduit à la question du corps. Il évoque alors la scène de la raclée dont pâtit Stephen, et le rapport au corps qui s’y trouve particularisé, puisqu’il tombe « comme une pelure » .

Ordinairement, malgré l’image plus ou moins confuse que nous avons de notre corps, cette image comporte des affects. Lacan s’étonne que Stephen alias James, suite à cette violence, ne témoigne pas d’affect. S’il n’exclut pas une jouissance masochiste, ce qui le retient dans le propos c’est cette notion de détachement, de chute, et la réaction de dégout vis-à-vis du corps propre. Cette notion du « laisser tomber » lui semble bien suspecte. Et de nous donner ici une définition de l’ego : « cette idée de soi comme corps a quelque chose qui a du poids. C’est ça qu’on appelle ego. » L’ego en tant que narcissique est concerné au premier titre par le corps en tant qu’image. Or dans ce moment-là, l’image du corps n’a pas d’intérêt, [Disons, n’a pas de valeur phallique. Elle a une valeur de déchet, soit d’objet petit a.] [Remarque : Nous prenons connaissance de cette scène sur le mode d’une réminiscence : Stephen s’en souvient alors qu’il vient de se tirer habilement d’affaire d’une nouvelle attaque de ses petits camarades : cette scène de la raclée était arrivée après que son professeur ait jugé sa composition comme hérétique. Cela concerne la question pour l’âme et le créateur de s’atteindre ou de se rapprocher, ce qui n’est pas effectivement sans poser une question théologique essentielle. Juste après, sans doute fortifiés par cette violente condamnation, ses gentils camarades le poussent à dire son jugement sur le plus grand écrivain ; Stephen se fait le défenseur de Biron, ce qui lui vaut d’être de nouveau accusé d’hérésie, et de subir leurs violences. Il se débat et arrive à se dégager. Ses bourreaux s’enfuient vers Jone’s Road.

Il se souvient aujourd’hui de tous les détails de cette affaire et s’étonne de ne pas ressentir de colère vis-à-vis de ses tourmenteurs. Toutes les descriptions de haine et d’amour qu’il a pu lire dans les livres lui paraissaient dépourvues de réalité. Puis vient dans le texte ceci, je cite : « Même cette nuit-là, pendant qu’il s’en retournait en titubant par la Jones’s Road, il avait senti qu’une certaine puissance le dépouillait de cette colère subitement tissée, aussi aisément qu’un fruit se dépouille de sa peau tendre et mûre. »

[Il me semble qu’à relire le texte de près, l’interprétation de Lacan n’est pas aussi évidente. Par contre je soulignerai bien que ceci se passe sur la « Jones’s Road ». Or son père se prénomme John ; l’écriture diffère, mais phonétiquement, c’est identique ; on pourrait donc presque entendre que ce dépouillement a lieu alors qu’il s’en retourne sur « la route du père. »]

Dans le séminaire, Lacan poursuit justement sur cette fonction du père et l’amour qui s’y rapporte dans la mesure où il est porteur de la castration, point spécialement problématique pour James Joyce que ce père comme agent de la castration.

Le Nœud Bo est la version lacanienne de cet amour, amour éternel précise-t-il, qui se rapporte à la fonction du père ; l’objet cause du désir se trouvant alors à ce point de coinçage du nœud. A propos de Joyce, Lacan avance une modalité spéciale du nouage qui n’en fait justement pas un Nœud Bo. Il y a estime-t-il une erreur dans le nouage : le réel et l’inconscient font couple, et l’imaginaire est dans une position de ne pas être noué au deux autres.

L’imaginaire est ce qui donne consistance au corps, ce qui n’est pas sans concerner l’identification spéculaire. Ne pas être noué aux deux autres, laisse la possibilité pour cette image spéculaire de se désolidariser, de foutre le camp comme il dit. C’est son interprétation de ce qui se passe pour Joyce après la raclée. C’est l’indice clinique d’une erreur dans son nouage, qui se caractérise d’une part par le couplage du Réel et de l’Inconscient, comme on le note dans ses Epiphanies, et d’autre part dans la possibilité pour l’imaginaire du corps de se « dé-soli-dariser. »

Or cette erreur pourrait trouver à se corriger. C’est ce que la pratique de la nodalité lui permet de concevoir : en ajoutant un anneau supplémentaire qui empêchera que l’anneau de l’imaginaire puisse se libérer.

[Question : cela constitue-t-il un Nœud Bo pour autant ? Il y a bien maintenant un nouage qui solidarise les 3 anneaux plus l’anneau supplémentaire, mais est-ce un Nœud Bo ? La seule chose qu’on puisse dire, c’est que cela « a l’air » d’un Nœud Bo, et que l’imaginaire est maintenant arrimé aux autres consistances.]

Pourtant Lacan parle ici d’un nœud Bo, et il nomme cet anneau supplémentaire « l’ego comme correcteur ». Et de poursuivre avec une remarque que cette correction ne mobilise pas une face mais un fil. Il oppose à cette occasion la géométrie commune qui joue avec les faces : on définit par exemple un polyèdre selon le nombre de faces. Avec cette face géométrique nous sommes dans l’ordre de l’évidence. Avec la topologie nodale, nous sommes dans l’ordre de l’évidé : chaque anneau cerne en effet un vide.

[Remarque : La notion de face n’est pas sans évoquer le visage et l’image spéculaire. L’évidence de la face, on la trouve aussi bien dans la géométrie que dans la reconnaissance commune. Et c’est précisément ce qui est en jeu dans l’autoportrait. Ce que nous apprend l’histoire de l’art, et plus précisément la fabrique de l’autoportrait, c’est cette interrogation fondamentale sur cette évidence de la face.

L’autoportrait, ce n’est pas comme on aurait pu dire un peu trop vite un culte narcissique, mais plutôt la mise en question de ce qui soutient ce narcissisme. Du coup cela a pour effet de suspendre cette évidence, et de défaire l’image spéculaire de sa plénitude et de son expansion jubilatoire.

Qui n’aura remarqué que les autoportraits, essentiellement, nous donnent à voir des visages inquiets, pensifs, anxieux, défaits. Nous ne sommes pas loin de la grimace. Parfois il se creuse, se distord, se disloque, s’efface, disparait.]

Alors, pour reprendre le propos de Lacan, la bonne correction, si j’ose dire, pour Joyce, ça ne passe pas par un ravalement de façade. Ça passe par un fil, un fil réel qui va donner consistance à cet ego correcteur. Pour Joyce, ce réel là, cela consiste en un faire avec la pratique de l’écriture, de la lettre. Et j’ajouterai avec l’énigme.

Pour terminer

Avec l’œuvre de James Joyce, nous sommes convoqués comme lecteur et comme interprète. On pourra rétorquer que c’est bien ce qui se passe dans l’approche de toute œuvre littéraire. Ce qui fait une de ses particularités et pas la moindre, c’est la dimension de l’énigme. Et on la voit tout aussi bien à l’œuvre avec cet autoportrait qui déjoue l’évidence d’une ressemblance pour nous entrainer dans le jeu d’un rébus.

Comme lecteur et comme interprète, nous participons de cet ego correcteur par la dialectique transitiviste ainsi engagée. C’est bien ce dont témoignent aussi tout ceux qui furent en première ligne, son frère, ses amis, ses protectrices, ses collaborateurs, ses éditeurs, et bien sûr son épouse : il a fallu éprouver pour lui pour que ça tienne. Lacan souligne que James Joyce est « l’écrivain par excellence de l’énigme ». Contrairement à ce qui se passe dans une analyse où il s’agit de pouvoir s’approcher d’une réponse à l’énigme de son existence, le lecteur de Joyce est à la tâche de débrouiller cette « énigme portée à la puissance d’une écriture », c’est-à-dire de courir après un énoncé qui échappe. Mais en fait le rapport entre énonciation et énoncé étant chez lui abolit – et c’est sans doute ce que suggère la notion de « désabonné de l’inconscient »- il revient à l’autre par sa lecture, par son interprétation d’en maintenir un écart, et de faire tenir ainsi, entre les lignes, un trou qui vaille.

Poitiers, juillet 2014. Alain Harly

[ii] James Joyce, Œuvres, t.I, N.R.F. Gallimard, pp. 200-210.

[iii] Les éléments de ce passage biographique sont empruntés à l’ouvrage de Richard Ellmann, James Joyce, Ed. Gallimard, 1959. p. 645-649 et à celui de Edna O’Brien, James Joyce, Ed. Fides, 2001, pour la traduction française. p. 201-207.

[iv] « Leurs Figures », César Abin, 56 portraits d’artistes, de critiques et de marchands d’aujourd’hui, imprimerie Muller, 1932. On peut en avoir une idée à partir de la réédition d’un ouvrage de Maurice Raynal, La bande à Picasso, Ed. Ouest-France, 2008. Il comporte de nombreux dessins de César Abin.

[v] Cité par E. O’Brien, p. 99.

[vi] Marcia Rosa, psychanalyste brésilienne, citant Joyce : « un portrait n’est pas un papier d’identité, mais bien plutôt la courbe d’une émotion », souligne ce signifiant « courbe », et interroge ce dessin en ces termes : « A propos de quoi se courbe t-il, ou qu’est qui le fait se courber ? » in James Joyce e o auto-retrato em forma de interrogaçao, tempo psicanalitico, Rio de Janeiro, 2008. [vii] In Eugène Jolas, My friend James Joyce, James Joyce, two décades of Criticisme, Ed. Vanguard Press, 1948, p. 3-18.

[viii] D’après Eugène Jolas, dans ce même article.

[ix] Pascal Bataillard, Joyce et Nietzsche : un cas d’école.

[x] Cf in Richard Ellman, p. 648

[xi] O.C., Epiphanies, XVIII, p. 94-95.

[xii] Jacques Aubert, Avant-propos, Joyce avec Lacan, Bibliothèque des Analytica, Navarin Editeur.

Vidéo: Cliquez sur l'image.

L'objet regard Qui regarde Qui?

Il a pu faire de très nombreux autoportraits, plus de 60, de ses 20 ans jusqu'à sa mort. Corps de l'oeuvre. Ici son propre visage, tel qu'il le vit, le perçoit, le ressent, voire l'imagine. Et qu'il dépose sur la toile, sur l'oeuvre. Oeuvre doublement encadrée, puisque émergeant de l'ombre, le visage dans la lumière vit dans cette autre réalité que découpe le cadre. Est-ce. le cadre d'un miroir ? Peut-être bien que non, car quelques autoportraits nous l'indiquent bien droitier comme une vue directe nous le montrerait et non gaucher comme un reflet. Ambiguïté. Le portrait de Rembrandt par lui-même au centre de la fenêtre découpée de cette autre réalité telle qu'il aurait pu s'y apercevoir lui-même si il était autre que lui, nous par exemple. La dimension imaginaire n'y est pourtant pas absente. Elle y est même soulignée. À voir les poses et les habits où il campe divers personnages, diverses apparences : bourgeois, noble, potentat oriental, militaire, philosophe, guerrier, peintre et même saint. N'est-ce pas là les traces d'un jeu avec le miroir ? Avec l'interrogation, peut-être, autour de ce qui fonde l'image de soi, l'image spéculaire, le moi, par où l'enfant s'appréhende. Comme unité où peut se rassembler l'ensemble d'un vécu, d'une corporéité jusqu'alors encore disparaître, sous le regard dun Autre, justement.

Ce regard, ce regard d'un autre, capable d'approuver l'image de soi, et au-delà des apparences, des postures, voire des marques de l'âge, ce regard quel est-il ? Est-ce le regard du spectateur, et y compris dans ce dispositif celui de Rembrandt lui-même appelé ainsi à la place tenue par l'adulte bienveillant lors du stade du miroir regardant l'enfant et approuvant son image ? Bien sûr, on peut supposer un appel à ce regard. Mais est-ce aussi simple ?

Il y a d'abord cette lumière. Cette lumière venant presque toujours du même côté. De plus ces autoportraits se présentent aussi toujours de la même façon, légèrement de trois-quarts droit nous faisant face. Cette lumière qui désigne, qui enveloppe, qui baigne le visage en permet la vision... Cette lumière est-ce la lumière de la vérité, comme chez Platon, par exemple le mythe de la caverne, est-ce le souverain bien comme chez Aristote ou est-ce " que la lumière soit », le regard de Dieu ?

Depuis l'optique géométrique nous avons affaire aux rayons, ceux émanant de l'objet par réflexion d'un X. lumineux, courant d'objets en miroirs et en lentilles pour atteindre un oeil unique, point de convergence où à partir duquel, inversement et symétriquement, se construit une perspective avec un point de fuite... Pour les amateurs, de la différence et du rapprochement, entre cette lumière et ces rayons, le rappel de Schreiber peut se faire. Voir, être vu, la pulsion scopique est une retrouvaille de la psychanalyse...

Lumière donc à la gauche du tableau, là où le plus souvent les enfants dessinent le soleil. Lumière dans les autoportraits de Rembrandt le plus souvent bienveillante, mais pas toujours, il faudrait en étudier les nuances : du froid au chaud par exemple ou du gris au doré. Lumière donc d'où se peint et se montre Rembrandt. À quoi, à notre regard ? À notre vision ? Car ce n'est pas la même chose. Je regarde ce que je désire voir. Le regard en quelque sorte précède la vision. Il est ce qui détermine la vision Lacan parlait des tableaux comme des dompte regards, des fenêtres où la vue se repose du regard. Le peintre a peint un paysage, y installant une perspective, un point de fuite, déterminant un regard, une position, un angle. De ce regard, il a déjà fait l'acte, le désir, le travail. Nous pouvons nous contenter de voir, et d'apprécier ou de récuser le regard qu'il nous propose.

Rembrandt aussi nous repose de notre regard. L'éclairage, le modelé, le grain de la peau, l'orientation, notre place même nous sont déjà offerts. C'est à notre vision qu'il se propose, à la sienne également. Peut-être alors plus proche d'une extériorité, une position autre par rapport à sa propre représentation. À évoquer peut-être ici, l'équivalent de la surprise qu'on a à se voir sur un film dont on a ignoré le tournage. Nous voyons donc les autoportraits de Rembrandt tout au long de sa vie. Et là encore nous notons une étrange constance, comme pour la lumière, comme pour le léger trois-quarts droit, c'est qu'il semble bien, et ce n'est pas n'importe quoi, que le regard que Rembrandt offre à nos yeux, le sien, varie peu d'un autoportrait à l'autre. Voilà qui est étonnant, ce regard paraît être constant de l'âge de 20 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il s'agit d'un regard un peu particulier, plutôt bon, assez souvent mélancolique, mais aussi un peu perdu. En tout cas, il est assez souvent difficile à saisir...

Le piège se referme. Nous qui nous reposions de notre regard, le voilà sollicité. Nous regardons ce regard qui ne nous regarde pas, pas vraiment, la plupart du temps, mais que nous supposerions au moins regarder. Réversion de la vue et du regard. Lacan : schize de l’oeil et du regard. Je regarde ce que je désire voir, ce que je vois appelle mon regard. Ici, nous ne voyons plus, plus clairement...

Notre vue se brouille à la vision de ce regard imprécis, un peu perdu, dans un certain nombre de cas. Alors nous regardons encore plus, notre désir de voir se concentre, sur un oeil et puis sur l'autre. D'abord le premier, en pleine lumière. Avons-nous une tache sur notre veste ? Notre pantalon ? Notre jupe ? Quelque chose derrière l'épaule ? Cet oeil est-il égaré ailleurs, dans quelque pensée ? Il n'est pas dirigé vers notre visage... Et puis ensuite l'autre oeil, souvent en retrait parfois même dans l'ombre... Et là, le choc, cet oeil nous fixe, directement, sans ciller, et même parfois durement.

Pris au piège. Pour refaire la boucle. Au départ cela paraît simple. Rembrandt nous offre à voir son image. Redoublement de la formation spéculaire moïque teintée d'imaginaire, sollicitant peut-être notre complicité amusée, ses déguisements... Nous sommes là dans la dimension classique du stade du miroir. Mis en position autre, de notre vision sera attendue l'approbation. Il y chuterait comme dans le schéma lacanien, marqué en pointillé, l'objet a, cause du désir. Cet objet nous pouvons le voir dans ce qui est centré par la construction et la mise en lumière du tableau, le regard, éventuellement le nez, pour une dimension phallique. Cet objet, ce regard est chu. Pour notre part, l'approche du tableau, comme déjà dit, nous en dispense. Et le regard de Rembrandt, même s'il est quasiment toujours le même, apparaît incertain, voire égaré, ou troublé.

C'est à ce point même où Rembrandt a poussé la question spéculaire, l'identification à l'autre, à nous-mêmes, par le jeu des cadres et de la représentation, tel, nous disions, celui qui se voit ayant été filmé à son insu, c'est à ce point que se produit la réversion. Ce regard de Rembrandt que nous voyons nous sollicite, appelle notre attention. D’y supposer justement un regard, son indécision en appelle au nôtre. L'objet regard. Celui que tente de cerner Lacan à le poser comme objet a, cause du désir. À partir d'une intuition de Merleau-Ponty : le visible est habité, constitué par un regard précédant la nôtre. Sur le modèle du tableau, qui donnent à voir comme il faut voir, délire d'influence, ce regard précédant le nôtre nous regarde, délire d'observation.