S'inscrire

à la lettre de l'Epco

S'inscrire

à la lettre de l'Epco Enseignements

Enseignements Documents

Documents  L'E.p.c-o

L'E.p.c-o L'A.L.I

L'A.L.I Publications

Publications Liens

Divers

Liens

Divers  Espace

Membres

Espace

Membres(Leçon du 28 janvier 1889).

SOMMAIRE. - Importance de la connaissance de l'hystérie pour le chirurgien. - Histoire du malade : chute d'une hauteur d'un deuxième étage, perte de connaissance. Fracture du radius. Au sortir de l'appareil à fracture, début des phénomènes parétiques. - Compression du nerf médian, ne pouvant expliquer ces phénomènes. - Caractères nettement hystériques de la paralysie. Stigmates hystériques, petites attaques. - Rôles respectifs du traumatisme, de l'appareil à fracture, de la lésion du nerf médian, dans le développement des accidents .

< Messieurs,

Je veux vous dire aujourd'hui quelques mots d'un sujet dont je vous ai déjà maintes fois entretenu, mais sur lequel je ne saurais trop insister. Je veux parler de l'hystérie traumatique. Je me suis aperçu en effet que, grâce à la ténacité dont nous avons fait preuve, mes élèves et moi, pour défendre nos idées déjà quelque peu anciennes à ce sujet, ces notions commencent à pénétrer peu à peu et à prendre dans la médecine et aussi dans la chirurgie la juste place qui leur revient. Bien que nombre de nos confrères, à l'étranger surtout, en contestent encore la réalité, vous verrez, par l'exemple du malade que je place aujourd'hui sous vos yeux, qu'il n'en est pas de même pour tous. Fort heureusement, Messieurs, cela est ainsi, car vous verrez aussi qu'il ne s'agit pas là d'une question de théorie pure et d'interprétation plus ou moins spéculative des faits, mais bien d'une affaire éminemment pratique, dans laquelle l'intérêt du malade est très souvent en jeu.

Le chirurgien doit aujourd'hui connaître l'hystérie, l'hystérie traumatique en général et les accidents d'hystérie traumatique locale en particulier, aussi bien que le médecin. Je vous montrerai un jour, par l'étude de deux jeunes malades, deux soeurs, quo nous avons en ce moment dans le service, combien l'ignorance de ces questions peut être préjudiciable au malade (V. plus loin le n° VI). Vous comprendrez par contre, en entendant l'histoire de notre malade d'aujourd'hui, comment doit se conduire et motiver sa conduite le chirurgien au courant des données nouvelles de la neuropathologie, en ce qui concerne l'hystérie, considérée in its surgical aspect, comme disent les Anglais.

Mais arrivons tout de suite à l'étude du malade, pour pouvoir tirer ensuite de cette étude même les conclusions qu'il convient d'en déduire. Le jeune homme qui est sous vos yeux, le nommé D..., Victor, est âgé de 21 ans. II exerce le métier de fumiste. La recherche de ses antécédents héréditaires nous apprend que son père était saturnin, de plus très probablement alcoolique. Il est mort il y a peu de temps; le malade n'a pu nous dire de quelle maladie. Sa mère est encore vivante; elle est bien portante, n'a jamais eu de maladies nerveuses, ni d'attaques de nerfs. Tous ses frères et soeurs sont, à son dire, bien portants. Il a des oncles et des tantes tant paternels que maternels, mais les connaissant peu il ne peut nous donner sur leur compte que des renseignements tout à fait insuffisants.

La recherche des antécédents personnels du malade ne nous fait rien connaître de bien intéressant, sauf ceci, à savoir qu'il est sujet depuis longtemps à des êtourdissements d'un genre particulier, sur lesquels je me propose d'attirer tout à l'heure votre attention. En dehors de cela, on ne connait pas grand-chose sur ses antécédents qui semblent peu chargês.

Le 24 décembre 1888, c'est-à-dire il y a treize mois, le malade travaillait dans un atelier de la Compagnie des compteurs à gaz; il perçaît un coffre de chemînée. Il était monté sur une grande échelle, à la hauteur d'un deuxième étage environ. Tout à coup il fut pris d'un de ces étourdissements auxquels il est sujet et sur lesquels nous reviendrons plus loin. Il ne put se retenir à son échelle et tomba. A partir du moment où l'étourdissement le prit, il ne se rappelle absolument rien de ce qui s'est passê. La chute se fit sur des compteurs à gaz rangés sur le sol et dont il abîma plusieurs en tombant. Quand on vint pour le relever, il avait perdu connaissance. On le transporta dans cet état et il ne revint à lui que dans un bureau de la Compagnie où on l'avait placé. Cette perte de connaissance peut avoir duré environ dix minutes. De là, il fut transporté chez un pharmacien qui lui fit avaler quelques drogues et procéda au premier pansement d'une fracture du radius qui fut reconnue dès ce moment. Remarquez, j'insiste en passant sur ce fait, que cette fracture s'accompagnait d'une vive douleur et que l'application de ce premier appareil, ainsi que de celui qu'on plaça un peu plus tard à l'hôpital, fut également très douloureuse.

De chez le pharmacien on le transporta à l'hôpital Lariboisière. Là, un appareil inamovible plâtré fut appliqué, et, au bout d'un mois environ, le malade quitta l'hôpital. La fracture était bien guérie à cette époque, mais il persistait une sorte d'engourdissement de la main et de l'avant-bras qui gênait le malade pour travailler et qui le força à entrer à l'Hôtel-Dieu dans le service de M. le Pr Richet. Il resta là quinze jours, et, pour tout traitement, on lui fit des badigeonnages de teinture d'iode au niveau du foyer de la fracture et quelques frictions sur les parties qui étaient le siège de cet engourdissement.

Mais la faiblesse du membre, ainsi que l'engourdissement continuel qu'il y ressentait, loin de diminuer, s'accentuait de jour en jour. L'augmentation graduelle des phénomènes parétiques le conduisit à la consultation du bureau central, où notre collègue, M. Chaput, le reçut dans son service à l'hôpital Laennec.

J'appelle votre attention, Messieurs, sur le mode de début de ces phénomènes parétiques. C'est toujours ou presque toujours ainsi que cela se passe dans les cas de paralysie hystéro-traumatique. Un élément sensitif quelconque, douleur, engourdissement, consécutif soit au traumatisme, soit, comme dans le cas actuel, à l'application d'un appareil à fracture, devient pour la malade l'occasion d'une auto-suggestion involontaire, le plus souvent aussi inconsciente, qui aboutit en fin de compte à l'impotence fonctionnelle plus ou moins absolue du membre ou d'une partie du membre intéressé.

Au moment où le malade entra dans le service de M. Chaput (7 mars 1889), il y avait environ trois mois que l'accident dont il avait été victime s'était produit. M. Chaput nous a obligeamment fourni tous les détails sur l'état du jeune D... à cette époque, et sur les événements qui s'accomplirent pendant son séjour dans son service. Je vous lis la note qu'il a bien voulu nous remettre:

" A l'entrée, on constate à la vue une saillie en dos de fourchette de la région dorsale du poignet, d'ailleurs peu accentuée. En avant, au contraire, saillie très prononcée au-dessus des plis de flexion du poignet. Le poignet est plus cylindrique, moins aplati que normalement. La main est transportée en masse du côté radial, tout en étant inclinée sur le bord cubital. En dedans, saillie anormalc de la tête du cubitus. L'axe du médius et du troisième métacarpien ne correspond pas exactement à celui de l'avant-bras.

" A la palpation, on trouve que le sommet de l'apophvse styloïde radiale est remonté, de telle sorte qu'il est au niveau de la styloïde cubitale.

La pression exercée en avant sur la ligne médiane, au niveau du médian, est très douloureuse. La douleur est locale et n'irradie pas dans les doigts. La douleur à la pression sur le médian, jointe à la déformation considérable notée en avant, me permettent de penser que le nerf est soulevé par une crête osseuse dépendant de la fracture, comme cela s'est rencontré dans plusieurs observations bien connues.

" Le malade accuse (les fourmillements et des picotements, sans siège précis, dans la main malade.

La sensibilité à la douleur est absolument disparue dans toute la main, à l'exception du doigt médius qui conserve sa sensibilité dans la plus grande partie de sa surface. La sensibilité tactile de ce doigt n'a pas été notée, ni celle à la chaleur.

" La puissance musculaire est très diminuée dans la main qui ne peut serrer que fort peu. Les troubles nerveux ne sont pas limités à la main. La flexion de l'avant. bras sur le bras est peu vigoureuse.

" L'anesthésie à la piqûre se prolonge sur tout le membre, sans plaques de sensibilité disséminées. Elle est limitée par une ligne assez régulière passant par le sommet du creux de l'aisselle en dedans et la partie supérieure du moignon de l'épaule en dehors et coupant environ par le milieu la tête humérale. La région interne du bras est insensible malgré les perforants intercostaux. La sensibilité à la chaleur et la sensibilité profonde à la douleur n'ont pas été notées.

" Il n'existe pas de troubles trophiques sur le membre; la température parait seulement un peu inférleure à celle du côté sain. Les reliefs musculaires sont normaux. Pas d'atrophie.

-Pas d'anesthésie sur aucun autre point du corps. Les réflexes pharyngien et testiculaire sont normaux. Le réflexe patellaire est plutôt exagéré. La sensibilité est peut-être un peu exagérée dans les membres inférieurs,

-Le malade n'a jamais eu d'attaques ni de troubles psychiques. Migraines fréquentes, Fréquents étourdissements. La pupille gauche est un peu plus dilatée que la droite.

-Pas de troubles digestifs. Rien au coeur ni aux poumons. Pas de sucre dans les urines. Pas d'alcoolisme. Pas de maladies antérieures.

" Considérant que la monoplégie consécutive à la chute et à la fracture pouvait être à la rigueur entretenue par la compression du médian; considérant, d'autre part, que l'intervention, n'eût-elle qu'un effet local, serait fort utile au malade en soustrayant son nerf à une compression certaine ; comme d'autre part l'opération pouvait, par l'effet moral produit, guérir le malade de sa monoplégie, je décidai d'intervenir et fis l'opération le le mars 1889.

.

"

Chloroforme. Bande d'Esmarch. Incision

médiane verticale de six centimètres environ sur le trajet du médian.

Le nerf est facilement mis en évidence ; il n'est pas altéré au point

de vue extérieur, ni dans son volume, ni dans sa couteur. Sa face

profonde repose immédiatement sur une crête osseuse, aiguë et

tranchante, formée par l'arête du fragment supérieur. Ablation de la

crête à la gouge. Hémostase. Suture aux crins de Florence sans

drainage. Pansement iodoformé.

"

Chloroforme. Bande d'Esmarch. Incision

médiane verticale de six centimètres environ sur le trajet du médian.

Le nerf est facilement mis en évidence ; il n'est pas altéré au point

de vue extérieur, ni dans son volume, ni dans sa couteur. Sa face

profonde repose immédiatement sur une crête osseuse, aiguë et

tranchante, formée par l'arête du fragment supérieur. Ablation de la

crête à la gouge. Hémostase. Suture aux crins de Florence sans

drainage. Pansement iodoformé.-Aussitôt que le malade est réveillé, on constate que la sensibilité est revenue complètement dans tout le membre. Peut-être y a-t-il même un certain degré d'hyperesthésie avec léger retard de la perception.

-Deux pansements à huit jours de distance.

-Le malade part à Vincennes le 1er avril. La guérison de la plaie est parfaite; l'anesthésie n'a pas reparu. On ne recherche pas la motilité afin de ne pas désunir la cicatrice récente. "

Tels sont les renseignements fort précieux, vous le voyez, qui nous sont donnés par M. Chaput (22 décembre 1889).

Après sa sortie de Vincennes, le malade put reprendre son travail et la guérison se maintint pendant deux mois. Mais, au bout de ce temps, la faiblesse du membre supérieur reparut et il fut obligé de nouveau de retourner consulter M. Chaput qui nous l'envoya le 20 décembre 1889.

Aujourd'hui, vous le voyez, Messieurs, c'est un jeune homme fort, bien musclé, ayant toutes les apparences d'une parfaite santé, Son état général est bon; toutes ses fonctions organiques s'accomplissent normalement.

Il est atteint d'une monoplégie brachiale gauche présentant les caractères suivants : l'impotence porte spécialement sur la main, le poignet et l'avant-bras. L'épaule est légèrement prise, car elle résiste moins aux mouvements passifs que du côté sain, mais cela est fort peu accentué. L'avant-bras et le coude sont au contraire presque complètement impotents, ainsi que le poignet et la main.

Au dynamomètre, la main droite amène le chiffre de 50 kil. sans efforts; au contraire, la main gauche peut à peine exercer une force de 4 kil.

Les réflexes tendineux du membre supérieur sont plus forts du côté sain que du côté malade.

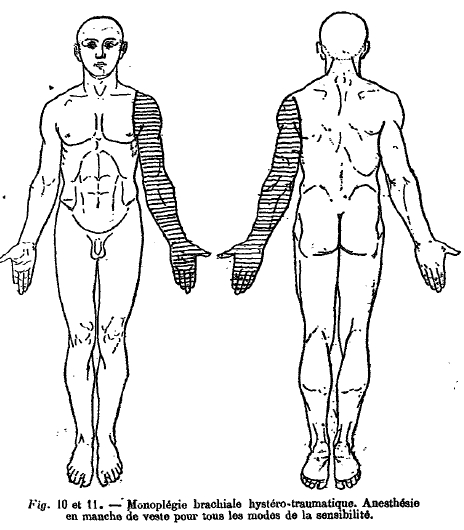

De plus, le membre supérieur tout entier est le siège d'une anesthésie complète au contact, à la douleur, au froid et au chaud, se terminant en haut par une ligne régulière semblable, comme direction et comme situation, à la ligne d'emmanchure d'une manche de veste. La sensibilité profonde est abolie dans toute l'étendue de la main (V. Fig. 10 et 11).

Le sens musculaire est perdu dans la main, l'avantbras. Si je lui ferme les yeux et que je lui commande d'aller chercher sa main gauche avec sa main droite, vous voyez celle-ci errer dans l'espace à la recherche de l'autre, sans pouvoir arriver à la trouver. Mais il faut pour cette recherche, dans ce cas particulier, user de grandes précautions. Vous voyez, Messieurs, avec quelle

douceur je remue la main malade. C'est qu'en effet le sens musculaire n'est aboli que dans la main et l'avant-bras. Il persiste au niveau du bras et le malade a conscience des mouvements que l'on fait exécuter à son épaule. Si, dans ces conditions, je remue trop brusquement la main, je risque de communiquer quelque mouvement à cette épaule, au niveau de laquelle le sens

musculaire n'est point aboli et qui le guide dans la perception de la position de tout le membre. C'est ainsi qu'une grosse erreur pourrait être commise, et que, faute de précautions, nous pourrions croire à une persistance du sens musculaire dans les segments du membre paralysé, ce qui n'est point la règle en pareil cas.

Le malade ne se plaint pas de douleur. En aucun point du membre vous ne constatez d'atrophie musculaire, ni de troubles trophiques.

La main présente cette légère déformation que vous avez vue signalée plus haut dans l'observation de M. Chaput. Elle est transportée en masse sur le bord radial, tout en étant inclinée sur le bord cubital, et l'axe du médius ne correspond plus à l'axe de l'avant-bras.

Le malade n'a jamais eu d'attaques de nerfs, mais il est sujet à de fréquents étourdissements qu'il décrit de la façon suivante. Il est pris de sifflements dans les oreilles et de battements dans les tempes. Puis tout d'un coup les objets se mettent à tourner autour de lui, de gauche à droite. Il ne perd jamais connaissance, tombe quelquefois, quoique rarement, mais est souvent obligé de se retenir à quelque meuble ou même de se jeter sur son lit pour éviter une chute. Jamais il ne s'est produit à ce moment de convulsions. Après ces vertiges prend naissance un violent mal de tête consistant en une constriction douloureuse frontale et temporale, pendant lequel la peau est douloureuse au niveau des tempes. Ces, étourdissements le prennent sans raison, en causant, en travaillant, jamais la nuit. Le mal de tête qui les suit peut durer toute une journée. Il n'éprouve jamais d'envie de pleurer ou de rire après ces étourdissements. Il n'existe aucune trace d'anesthésie sur tout le reste du corps.

Il existe

en revanche des points

hyperesthésiques, quoique non positivement hystérogènes, au-dessous du

mamelon gauche et dans les deux fosses iliaques. La pression profonde à

ces niveaux occasionne une douleur qui lui coupe la respiration. Le

pincement de la peau aux mêmes places n'est point douloureux.

Il existe

en revanche des points

hyperesthésiques, quoique non positivement hystérogènes, au-dessous du

mamelon gauche et dans les deux fosses iliaques. La pression profonde à

ces niveaux occasionne une douleur qui lui coupe la respiration. Le

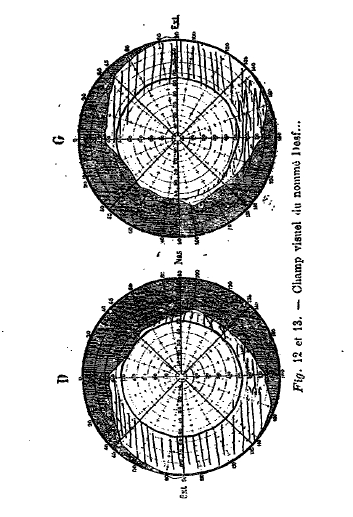

pincement de la peau aux mêmes places n'est point douloureux.Les deux yeux sont le siège d'un léger rétrécissement du champ visuel (voir le schéma ci-contre). Il existe un léger degré de mégalopsie dans les deux yeux et une diplopie monoculaire assez nette à droite. Le malade dit voir double quelquefois. On remarque que, quand il parle de ses vertiges, il louche légèrement. Il est probable qu'il existe surtout au moment des vertiges un peu de contracture ou de paralysie des muscles droits, internes ou externes.

Vous pouvez constater que le goût est aboli sur toute la surface de la langue; une quantité de sulfate de quinine étalée sur la langue ne provoque pas la moindre grimace de dégoût sur la face du malade, et, de fait, il dit ne point sentir le goût de ce qu'il mange ou boit.

L'ouïe est légèrement diminuée à droite. Mais, d'après l'examen qui a été pratiqué par M. le D Gellé, quelques opacités existant sur le tympan suffisent à expliquer ce très léger trouble.

L'odorat est normal des deux côtés.

Le réflexe pharyngien est aboli à droite et à gauche.

Le malade avait autrefois de fréquentes insomnies. Il dort à peu près bien maintenant, sans éprouver de cauchemars, ni d'hallucinations hypnagogiques terrifiantes.

Il y a, chez ce malade, plusieurs points intéressants à examiner. Il est à peine besoin de justifier le diagnostic d'hystérie. La névrose est chez lui présente avec ses stigmates les plus nets et les mieux accentués. Pour ne prendre que les signes locaux de cette paralysie que présente Desf..., ceux-ci suffiraient à eux seuls à faire porter le diagnostic de monoplégie hystérique. Il y a déjà plusieurs années que j'ai insisté sur le genre spécial de limitation de l'anesthésie dans les paralysies hystériques. Ici, dans une monoplégie brachiale, nous avons l'anesthésie classique en manche de veste.

Je ne reviendrais donc pas sur le sujet de la délimitation de l'anesthésie dans les monoplégies hystériques, s'il n'existait une autre maladie dans laquelle on rencontre également des troubles de la sensibilité distribués de la même manière, c'est-à-dire par segments de membre. Cette maladie est la syringomyélie. Mais, d'autre part, à ne considérer que les autres signes de chacune des deux affections, que de différences entre elles ? Je ne parle pas de leur nature, l'hystérie étant une maladie de nature, dynamique, j'entends par là une maladie dans laquelle les lésions matérielles n'ont pas encore été reconnues et la syringomyélie une affection caractérisée par les lésions les plus grossières de la moelle épinière. Mais, restant sur le terrain clinique, vous trouvez dans la syringomyélie les atrophies musculaires, souvent un élément spasmodique révélé par un certain degré de paraplégie avec exagération des réflexes rotuliens, une scoliose vertébrale très fréquente, des arthropathies, l'intégrité des sens spéciaux, etc..

Ce n'est pas à dire que souvent le diagnostic entre les deux maladies ne soit pas difficile. Les atrophies musculaires font, nous le savons aujourd'hui, partie du tableau symptomatique de l'hystérie. L'élément spasmodique peut se rencontrer chez les hystériques et souvent aussi les arthrodynies, dont le diagnostic est quelquefois si ardu. Ces phénomènes peuvent se combiner chez un individu, de concert avec les troubles de la sensibilité, pour simuler la syringomyélie, et il n'y a pas bien longtemps je vous ai présenté un cas de ce genre sous le titre de simulation hystérique de la syringomyélie (1). Mais, Messieurs, et c'est surtout pour en

venir à ceci que j'ai fait cette courte digression sur la syringomyélie., si dans cette dernière affection les troubles de la sensibilité se manifestent avec une délimitation analogue à celle qui est la règle dans l'hystérie, ils présentent d'autre part des caractères qui permettent facilement de les reconnaître.

[)ans la syringomyélie, en effet, l'anesthésie, qui occupe un ou plusieurs segments du membre, limitée par une ligne circulaire plus ou moins parfaite, ne porte pas sur tous les modes de la sensibilité. La sensibilité au toucher y est conservée ; la douleur, au contraire, n'est plus perçue que comme contact et la sensibilité au chaud et au froid est complètement abolie. Donc, analgésie et thermoanesthésie, tels sont les caractères distinctifs de l'anesthésie syringomyélique.

L'hystérie peut présenter, mais ne présente pas, en général, cette dissociation si particulière de l'anesthésie. Chez notre malade, vous voyez que la sensibilité est abolie dans tous ses modes, ce qui est hystérique au premier chef. De plus, le sens musculaire est perdu d'une façon assez grossière pour la main et l'avant-bras, ce qui ne se voit pas en général dans l'affection cavitaire de la moelle épinière.

Un autre point de l'histoire de Desf... est intéressant à noter. Je veux parler de ces vertiges qu'il éprouve de temps en temps et dont l'un a occasionné la chute du malade du haut de son échelle, chute qui a été l'agent provocateur des accidents hystériques locaux ultérieurs. S'agissait-il là d'un vertige apoplectique? C'est bien peu vraisemblable. Jamais le malade, à la suite de ces étourdissements, n'a présenté de signes d'hémiplégie. Son âge est, de plus, en contradiction avec cette manière de voir. La monoplégie consécutive ne saurait être non plus, à cause de ses caractères et de son évolution même, mise sur le compte de cette soi-disant attaque d'apoplexie.

Peut-on penser à un vertige de Menière ? Le malade présente, en général, avant la courte perte de connaissance dont s'accompagne le vertige, quelques phénomènes du côté de l'ouïe, tels que des sifflements d'oreille. Mais l'examen de l'appareil auditif, pratiqué par M. Gellé, n'a décelé l'existence d'aucune lésion otique pouvant produire le vertige de Menière. Ce n'est donc point encore de cela qu'il s'agit.

Serait-ce par hasard un vertige épileptique ? C'est bien peu vraisemblable. Et d'ailleurs pourquoi aller chercher si loin quand nous trouvons dans la description du malade des caractères qui ne peuvent permettre le doute. Le vertige est précédé d'une aura céphalique hystérique absolument nette, consistant en sifflements dans les oreilles et en battements dans les tempes. Sentant le vertige qui commence, il s'accroche à quelque meuble ou se jette sur son lit. Puis, une fois la petite perte de connaissance passée, il se relève avec un mal de tête bien particulier, dans lequel la peau du crâne et du front est le siège d'une hyperesthésie très vive. Il n'y a rien d'épileptique dans tout cela, tandis que l'hystérie s'y révèle d'une façon parfaitement nette.

Les vertiges dont souffre notre malade sont donc en réalité de petites attaques d'hystérie, manifestées seulement par une aura suivie d'une courte perte de connaissance, sans convulsions d'aucune sorte.

Arrivons maintenant à l'étude de l'accident local déterminé par la chute et l'application consécutive de l'appareil à fracture. A ce point de vue, le cas est en réalité presque plutôt chirurgical que médical et ce sont, en effet, les chirurgiens que le malade est allé trouver et qui ont eu chez lui à intervenir. Vous avez pu constater, en entendant l'histoire de cet homme, l'exactitude de ce que je vous disais en commençant, touchant la nécessité pour le chirurgien de bien connaître ces faits d'hystéro-traumatisme. Je vous ai dit aussi que mes efforts pour propager la connaissance de ces notions commençaient à être couronnés de succès. L'histoire de notre homme en fournit la preuve.

Je vous ai lu mot à mot la note que nous avait adressée M. Chaput, chirurgien distingué des hôpitaux, au sujet de ce malade. Vous avez pu voir que la nature de cette monoplégie brachiale, ignorée pendant quelque temps, avait fini par être dépistée par lui, grâce aux signes spéciaux qui la caractérisaient et sur lesquels j'ai insisté depuis longtemps.Il s'appuyait surtout pour faire ce diagnostic de monoplégie hystérique, qu'il formulait nettement dans une autre note qu'il nous a adressée en nous envoyant le malade, sur les troubles de la sensibilité qui lui semblaient hors de proportion et ne concordant pas par leur disposition topographique avec le siège de la lésion du nerf médian.

Ce point mérite de nous arrêter un instant. A un examen superficiel on pouvait, en effet, supposer qu'il s'agissait là d'une simple compression d'un nerf, si l'on limitait son examen à la région de la main et du poignet. Cependant même en ces points l'anesthésie n'était pas en rapport avec la distribution du nerf comprimé. Il s'agissait en effet du médian et l'insensibilité était absolue dans toute l'étendue de la main, à sa face palmaire aussi bien qu'à sa face dorsale. Mais si l'on poussait plus loin les investigations, on remarquait, phénomène bien singulier dans l'hypothèse d'une lésion du médian au poignet, que l'anesthésie remontait tout le long de l'avant-bras et du bras, jusques et y compris le moignon de l'épaule. Il ne pouvait donc s'agir exclusivement d'une compression nerveuse au poignet.

Le nerf, cependant, était nettement comprimé et il fallait à tout prix éviter les suites ultérieures possibles de cette compression nerveuse, qui aurait pu aboutir à une dégénérescence du nerf avec toutes ses conséquences fâcheuses, C'est ce qui décida M. Chaput à faire

l'opération que je vous ai décrite. Mais ce n'est pas cela seulement qui l'a guidé dans son intervention. Il pensait, en outre, que l'effet moral produit par cette opération pouvait aussi contribuer à guérir le malade de sa monoplégie hystérique. C'était parfaitement raisonné et, à mon avis, l'on ne peut qu'approuver l'excellence des motifs qui l'ont poussé à pratiquer l'ablation de l'exostose qui comprimait le médian.

Le double résultat qu'il attendait s'est produit. Tout, d'abord le malade a été délivré de sa compression nerveuse et il a échappé ainsi avec certitude à ses dangers consécutifs. De plus, l'effet moral de l'opération s'est manifesté par la guérison presque immédiate de la monoplégie, ainsi que de l'anesthésie qui l'accompagnait. En un mot, ce qu'une auto-suggestion avait fait, une auto-suggestion contraire a pu le défaire.

Mais, Messieurs, l'hystérie ne se laisse pas aussi facilement déloger quand elle a élu domicile chez un malade.

Il est vraisemblable que, même après la guérison de l'accident local, les stigmates de la névrose persistaient. Cela est bien probable, du moins quand on connaît l'histoire ultérieure de notre malade. En effet, cette guérison de la monoplégie ne se maintint pas longtemps. Au bout de deux mois de répit, le malade voyait peu à peu l'impotence motrice se reproduire, et était forcé de revenir consulter M. Chaput qui, cette fois, à son rôle de chirurgien accompli, passait la main aux neuropathologîstes et nous adressait le malade.

Vous voyez une fois de plus par cet exemple, car ce n'est pas le premier de ce genre que je mets sous vos yeux, combien l'hystérie mâle est souvent tenace, difficile à guérir dans ses accidents épisodiques comme dans ses stigmates permanents. Nous allons essayer ce que nous pouvons faire chez cet homme ; on va lui donner des douches, des toniques, lui faire faire de la gymnastique du membre malade pour réveiller dans son cerveau, par des mouvements tant passifs qu'actifs, l'idée de mouvement et les représentations motrices. J'espère obtenir un résultat, mais assurément ce sera long. Voilà déjà quatorze mois que le malheureux est impotent de son bras. Combien cela durera-t-il encore ? Je ne sais, mais, en tout cas, retenez de ce fait que le pronostic des accidents de ce genre est loin d'être toujours bénin, et que l'hystérie, chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, est bien souvent une maladie tenace, difficile à guérir et rebelle à tous les traitements, même les plus rationnels.

Le pronostic porté au mois de janvier par M. Charcot s'est justifié de tous points dans la suite. au mois de mars 1890, le malade est encore porteur de sa monoplégie brachiale avec anesthésie en manche de veste. L'impotence motrice est cependant assez notablement améliorée, mais bien loin d'être guérie. Les stigmates persistent encore, témoignant que l'hystérie est toujours là, en dépit de l'amélioration relative de l'accident local, (23 mars 1890).